-

Compteur de contenus

3 407 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

9

Tout ce qui a été posté par Boz

-

Alors il y a une variable cachée qui m'échappe parce que moi je tiens beaucoup moins bien qu'avant. La bière en particulier me file la gerbe alors que dans ma jeunesse parisienne j'en buvais beaucoup. D'ailleurs une question pour les connaisseurs : le whisky ça se dilue dans l'eau, mais jusqu'à quel point ?

-

Par contre la picole c'est chaud je suis devenu un p'tit rigolo avec le low carb.

-

Ah ba je suis content !

-

Oui, je l'utilise presque-quotidiennement (j'ai pris le rose, si ça vous intéresse). C'est génial ! Même sans être malade, ça me dégage tout le soir avant de me coucher. Quand je suis malade (ce qui arrive moins souvent qu'avant), ça vaut plus que tous les traitements symptomatiques que les médecins m'ont jamais donné. Rien de pseudo-scientifique là-dedans, c'est de la bête mécanique des fluides : la forme (qui fait que tout le monde se fout de ma gueule évidemment) permet en penchant la tête d'obturer parfaitement la narine pendant que les lois de la physique font que la pression de l'eau va tout dégager par l'autre naseau. La cuillère permet d'avoir un dosage de sel parfaitement ajusté à nos muqueuses. Pourtant ma première réaction quand ma mère m'a montré ce truc, ça a été la même que toi. Comme quoi...

-

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Bah en papier peint à motif, ça le fait non ? -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

C'est important à tous les niveaux. -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

C'est excellent pour répondre à la question "pourquoi ?". Pourquoi on apprend ça ? Qui l'a inventé ? Quand ? Pour résoudre quel(s) problème(s) ? Au début puis à la fin d'un chapitre par exemple. Un bon prof c'est aussi un bon conteur, un bon maître du donjon. Une belle histoire ça aide la mémorisation. -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

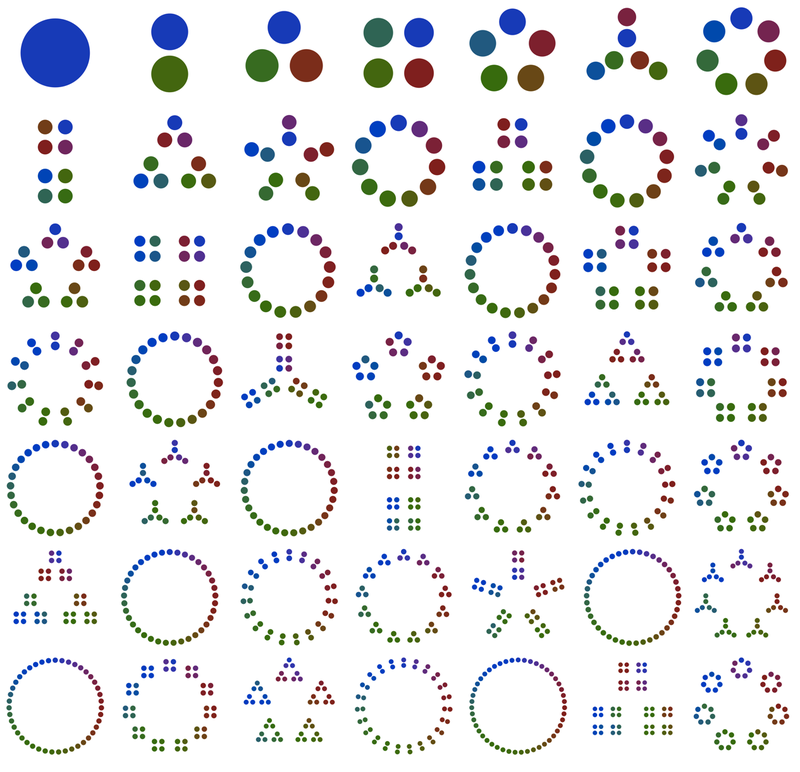

Tu as raison : ce n'est utile que pour des "experts" qui ont déjà compris les bases, car on peut y discerner alors des "patterns" intéressants. J'ai posté cette image parce que c'est typique du constructivisme : on balance ça à des enfants et ils vont y découvrir la magie des nombres. (Pour être juste, les "bons" constructivistes vont quand même faire un effort important pour guider/étayer le cheminement des élèves.) L'approche efficace serait plutôt de balancer l'image à la fin d'une séquence d'instruction explicite avec beaucoup de pratique à propos des nombres entiers et des opérations de base. Voir même 2 mois plus tard après quelques rappels pour stimuler la mémoire. -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Non, c'est juste un constructiviste ! -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Oui. Sinon attention, la théorie des ensembles est le fondement d'une vision (moderne) des mathématiques. Ce serait complètement anachronique de dire que c'était le fondement des nombreux génies (dont beaucoup sont anonymes) qui ont illustré la construction de la discipline depuis des milliers d'années. Même aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres fondements envisageables (mais là ça dépasse allègrement mon niveau). -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Non ça c'est la théorie des nombres, c'est tout à fait hallal d'un point de vue pédagogique. Les maths modernes c'est d'utiliser le vocabulaire de la théorie des ensembles (qui est très sophistiquée, comme le montre la blague suscitée) pour parler des aspects élémentaires des nombres et des formes. Comme ça ? -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

La théorie des ensembles à 6 ans, ça veut grosso-modo dire les maths modernes dans les années 70. Ça date plus que sérieusement : ça fait longtemps que plus personne n'y croit, tous bords confondus (enfin c'est ce que je croyais, puisqu'apparement @Brock vit dans une faille spatio-temporelle - ou alors j'ai rien compris à ce qu'il voulait dire ). -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Sérieusement ? Il y a encore des gens qui font ça en 2017 ? -

Les gars, pour vos sinusites chroniques : https://www.amazon.fr/NoseBuddy-douche-nettoyage-Scandinave-Méditation/dp/B004QL7C8C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512758476&sr=8-1&keywords=arrosoir+à+nez

-

C'est quoi les symptômes ? Moi je prends aussi 5000 UI mais seulement les 7-8 mois les moins ensoleillés.

-

Réchauffement climatique

Boz a répondu à un sujet de Jérôme dans Politique, droit et questions de société

Je crois que tu n'as pas compris l'intention de h16 dans son article. Et non ce n'est pas la même chose que le camp d'en face, la charge de la preuve est du côté du GIEC. Il est donc légitime de se montrer plus exigeant envers des gens qui cherchent à nous apeurer et à recevoir plein d'argent public. -

Merci pour ta réponse. Disons que dans le contexte de l'article, il s'agit quand même assez clairement d'esprits éclairés selon les canons de l'époque : les agrimensors (experts géomètres et juridiques tout à la fois). Un peu comme si aujourd'hui on parlait de hauts fonctionnaires qui auraient une double casquette d'ingénieur (genre mines et ponts ou dans le même registre) et de juriste spécialisé dans le cadastre et la propriété foncière. Donc pas des philosophes, certes, mais des gens possédant une culture et une formation intellectuelle solides. Très bien considérés socialement. Et puis l'auteur précise bien qu'un universalisme romain existe, il dit juste que ce n'est pas le même que le nôtre (ce qui semble raisonnable). Bonne remarque pour le moyen-âge. Je vais lire ton lien et continuer à méditer.

-

Toutafé !

-

J'étudiais un texte d'historien en rapport avec l'arpentage Romain (notamment au Ier siècle, suite aux troubles consécutifs au règne de Néron et à la volonté de ses successeurs de rétablir un cadastre fiable en vue d'une fiscalité "rationalisée" - je simplifie drastiquement) quand je suis tombé sur ce passage qui pourrait intéresser ici, et qui m'a rappelé une de mes questions passées : " comment pensais les hommes de l'Antiquité par rapport à nous ? " (même si on parlait plutôt de philosophie, d'Aristote et de Strauss à ce moment là). Voilà l'extrait en question : L’espace antique est un espace multipolaire, fondé sur une vision analogique du monde et produit par les réalités du communautarisme. Dans l’Antiquité, la diversité, l’inégalité et même l’irréductibilité des êtres sont conçues comme la base de l’ontologie et ces qualités ne posent pas de problème en elles-mêmes. Pour un homme de l’Antiquité, la question immédiate sera de savoir par quels liens il peut relier les existants les plus divers en un enchaînement qui, de proche en proche, rétablisse la continuité. D’où l’obsession des correspondances entre les êtres, et notamment de l’homme et du cosmos. L’usage des polarités, y compris croisées, qui suscitent un monde à multiples termes, n’effraie donc pas. C’est entre elles qu’il faut définir les liaisons, sans pouvoir définir un mode unique (comme l’est par exemple notre « universelle » et structurante distinction entre nature et culture), puisque les diverses polarités dessinent autant de cartographies qui interfèrent. Ces polarités qui s’entrecroisent autour de l’espace antique, ce sont les statuts, les types de sols, les catégories gromatiques (note de Boz : comprendre relatives à l'arpentage, l'instrument traditionnel était la groma https://fr.wikipedia.org/wiki/Groma_(instrument_de_mesure)), fiscales, fondiaires. Aucun de ces classements ne peut être subordonné à un autre dans un strict rapport d’autosimilarité, comme ce serait le cas ou au moins la tendance dans le naturalisme méthodologique. L’arpentage fait donc partie de ces ensembles de règles et de pratiques qui ont pour but de créer du sens entre des choses éparses, d’ordonner des existants, sans aucun doute pour le plus grand profit des buts politiques poursuivis, mais pas uniquement, car l’explication cosmologique est aussi importante. La fonction de clôture apparaît essentielle. Elle a pour but de faire tenir ensemble des éléments singuliers et inconstants. Quand les arpenteurs décrivent le sol qu’ils sont chargés de maîtriser d’un point de vue technique, ils se posent moins la question du centre – préoccupation naturaliste qui vise à mieux exclure les marges – que celle de la clôture. Comment rassembler des singularités et non pas comment diffuser depuis un pôle unique et central des principes uniformes ? Dans un monde où tout est particulier, mais aussi où tout fait sens – la ligne, la borne, l’arbre, le monument, la bande, la surface, la figure gravée, la façon d’édifier le mur ou de tailler la haie, etc. –, on est bien en présence d’un universalisme, mais différent du nôtre. Dans l’espace agraire ainsi défini, il faut se déplacer en voyant tout, en déchiffrant chaque chose par son être et son rapport avec d’autres êtres, et non par son essence ou par ce à quoi elle se rapporterait de plus important et de plus signifiant, comme aujourd’hui. C’est la qualité des relations entre les existants qui donne la stabilité, et pas seulement la coercition intellectuelle issue de l’application d’un principe. Pour nous, naturalistes, la limite « de propriété » est une idée, et qu’on mette une borne en forme de X ou une autre en forme de Y a moins d’intérêt, puisque c’est la notion que nous voyons et le principe que nous respectons. Pour un esprit analogique, il en va autrement : les choses matérielles ont du corps, de l’épaisseur, si modestes soient-elles, et si elles sont là, ce n’est pas en représentation d’une idée, mais en tant que signe dans une herméneutique et résultat d’un rituel. D’où ces listes de bornes, de signes, de chiffres, de lettres, de figures, etc., qui nous ennuient un peu par leur aspect idiographique, car nous pensons qu’une fois que nous avons compris l’idée, le détail est fastidieux. L’espace antique n’est donc ni unique ni unificateur. Il n’agit pas, comme c’est le cas dans la vision moderne, comme élément de cohérence ou élément qui finit par rendre cohérent. Les régions et les lieux antiques sont disjoints, parce que différents, et c’est une rationalité particulière qui les réunit, dont il appartient aux professionnels d’exprimer les termes. La géométrie, par exemple, distingue et met en rapport. Ainsi, on comprend mieux qu’il soit très rationnel de réaliser des imbrications de trames quadrillées, ce qui nous paraît invraisemblable (note de Boz : des arpentages quadrillés (approche typiquement romaine) se superposaient parfois, notamment à leurs périphéries respectives, d'où certains imbroglio géométriques mais aussi judiciaires). Quand il y a deux vagues d’assignation au même endroit, on crée une centuriation pour chacune et on les unit par un rapport géométrique, en faisant de la ligne de l’une la diagonale d’un ensemble de centuries de l’autre. Pour chaque acte institutionnel de même type, on crée une archive spécifique qui ne reprend pas l’archive précédente. Cette pratique dit l’analogisme antique qui articule et ne fusionne pas, alors que notre universel plan parcellaire issu de la mappe sarde ou du cadastre napoléonien pose un principe opposé, celui de la fusion de la diversité dans un unique dessin de référence. Voilà pourquoi il n’apparaît pas inconcevable d’assigner des terres à des colons « d’Orange » sur le territoire d’autres communautés civiques, et même de la colonie d’Arles. Le lien vers l'article complet pour les éventuels curieux motivés : https://www.cairn.info/revue-annales-2008-4-page-847.htm#re44no44 Je sais que je ne comprends pas tout dans ce texte, car je pense qu'il faut très bien connaître le droit romain pour l'interpréter correctement et rendre rationnel à nos yeux ce qui paraît étrange (assigner plusieurs fois la même terre à des gens différents ?). J'ai néanmoins une question d'une autre nature. Naïvement, ce qui est expliqué me paraît contradictoire avec disons la vision du monde de Platon. Ce dernier, me semble-t-il, cherche justement l'universel au delà des apparences singulières (la caverne toussa toussa). Alors je vois plusieurs possibilités : 1) je n'ai rien compris à Platon (très très probable). 2) j'ai à peu près correctement compris que Platon (et d'autres) ne pensait pas comme ça, et la vision du monde décrite dans cet article est celle de 99% des hommes de l'Antiquité, et Platon n'est représentatif que d'une certaine élite intellectuelle qui cherchait déjà de l'universel d'une façon qui nous est familière à nous, les Modernes. 3) L'auteur parle en fait, sous le terme d'homme de l'Antiquité, d'administrateurs, de juristes et de techniciens romains (donc ni des philosophes, ni des grecs), et c'est de là que la divergence (apparente) proviendrait. Si quelqu'un peut m'éclairer (partiellement ou totalement), j'en serais bien aise

-

Tu manges toujours pareil, toi ? Pas d'évolution majeure ? (ça faisait un moment).

-

Non puisqu'on a droit a un conflit par enfant au maximum. EDIT : ah oui t'as déjà remarqué

-

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Pour parler de la pédagogie, je vais utiliser une analogie qu'il faudra ensuite savoir dépasser : l'opposition conservatisme/progressisme. La pédagogie traditionnelle est née aux alentours du XVIIe siècle, quand il a fallu commencer à enseigner à des groupes d'individus (par opposition au préceptorat). En pratique, ce sont des ordres religieux qui prennent cette activité en main (par exemple les jésuites). Tout ce qu'on imagine aujourd'hui est issu de là, les républicains reprendront le modèle à peu près tel quel : enseignement magistral, centré sur l'enseignant, qui présente un savoir sans forcément chercher à conceptualiser ce qui va se passer dans la tête de l'apprenant (plutôt : dit comme ça, c'est anachronique). Aujourd'hui, suivraient les séries d'exercices et l'évaluation sommative (la note) avant que le cycle ne se répète. Attention, si c'est une pratique qui n'est pas théorisée comme on l'entendrait aujourd'hui, des personnes de qualité s'y intéressent, réfléchissent et écrivent des choses de grande valeur. Par exemple, les douze vertus du frère Agathon valent le détour et leur lecture peut s'actualiser sans trop de problème ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Frère_Agathon Mais pour faire simple, on va dire que cette pédagogie traditionnelle ne prétend pas s'appuyer sur une démarche scientifique, systématique et rigoureuse. Elle est le fruit d'une tradition qui émerge peu à peu des pratiques. (Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas "découvert" des principes valables). Voilà nos "conservateurs". Dans une bonne histoire il faut un antagonisme, et toujours pour simplifier on va le personnifier par notre ami Jean-Jacques Rousseau (un casting de qualité, c'est important). Il représentera le progrès Progrès. Le grand ancêtre du constructivisme. On va condenser sauvagement : le constructivisme considère que la pédagogie doit se recentrer sur l'apprenant. En effet, le savoir "passerait" mieux dans son esprit si c'est celui-ci qui lui donne forme de manière active en l'interprétant, à travers des expériences réelles, l'exploration de ses centres d'intérêt, et non pas sous une forme pré-établie par la maître. Au tournant du XXe siècle, ce courant va prendre des couleurs et des prétentions scientifiques. La figure incontournable de cette tendance est https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget (Je passe tous les Montessori, Freinet et compagnie…) Il faut comprendre que l'idée est bonne : s'intéresser plus systématiquement aux processus internes à l'apprenant est forcément une piste valable. Mais le constructivisme n'arrivera jamais à se constituer en véritable science (à l'exception de l'approche cognitive). Mon avis (qui n'engage que moi) : les différents courants n'ont jamais réussi à se détacher d'une vision romantique de l'enfant et à séparer un discours qui mélange beaucoup de choses différentes en hypothèses distinctes et clairement formulées qui puissent être testées. Bon j'ai vraiment résumé sauvagement, pour vous donner une idée du nombre de courants qui peuvent exister : Finalement, quel est le fond du problème ? C'est que ce foisonnement d'approches, d'Agathon à Piaget, n'est jamais testé rigoureusement. Pourtant, même si le sujet est intrinsèquement complexe (l'est-il plus ou moins que la nutrition ou le climat, qui sait ?), il est assez naturel de s'inspirer de la médecine (études épidémiologiques, cliniques, principe du double aveugle). Pour départager les chapelles, pourquoi ne pas comparer in vivo les résultats obtenus, comme quand on teste un nouveau médicament ? C'est exactement ce qui va se développer à partir des années 50 dans le monde anglo-saxon (en France, les sociologues, de Bourdieu à Boudon, ont tué l'idée dans l'œuf en développant la thèse de la prépondérance écrasante du milieu socio-économique. Side-note : C'est peut-être pour ça que les profs dépriment en France, tout le monde croit qu'en gros ils ne font aucune différence). L'idée : Les études de niveau 1 (équivalent des études épidémiologiques) : on va observer les enseignants en classe, on évalue les élèves, on invente des instruments de mesure, on établit des statistiques, on fait émerger des corrélations et on formule des hypothèses. Les études de niveau 2 (équivalent des études cliniques) : on teste rigoureusement les hypothèses selon des expériences aux protocoles rigoureux, avec des groupes témoins etc mais à petite échelle. Et on ajoute les études de niveau 3 (pas d'équivalent dans la recherche médicale, à ma connaissance) : on reproduit à grande échelle (par exemple dans un nombre conséquent d'écoles) pour être certains que les résultats établis auparavant se mesurent toujours, qu'on a pas oublié certaines variables, ou certaines interactions que la réalité comporte et pas le "labo". Je résume : toutes les études montrent grosso-modo la même chose, une pédagogie explicite est de loin la plus efficace. Au lieu d'essayer de tout (mal) synthétiser, je renvoie à l'article Wikipédia qui est bon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pédagogie_explicite On retiendra comme significatif : Les sciences cognitives (la seule branche scientifique du constructivisme) expliquent finalement très bien l'échec du constructivisme pédagogique (mémoire de court terme, mémoire de long terme, architecture du cerveau). Exemple : la méthode syllabique est supérieure à la méthode globale, même pour les enfants favorisés. Elles éclairent ce que les études de niveau 3 ont systématiquement établi (dont le projet Follow Throught, la plus gigantesque jamais menée dans le domaine des sciences de l'éducation). Un nom émerge : Rosenshine, qui synthétisera tout ça en y ajoutant les résultats d'autres études qui s'étaient intéressées aux pratiques des "bons" profs et les avaient comparées à celles des "mauvais" (je ne détaille pas mais tout ça est évidemment défini avec précision). Finalement, on peut dire que la pédagogie efficace qui se dégage de ce gigantesque chantier intellectuel est une pédagogie qui n'est centrée ni sur l'enseignant, ni sur l'apprenant, mais sur le processus de compréhension lui-même. Elle garde certains aspects de plusieurs des courants (voir la première vidéo) mais elle abandonne assez nettement l'idée de confronter directement l'apprenant à des situations complexes (à cause de la charge cognitive). A mon avis, c'est en particulier à cause de ce dernier point que les constructivistes (qui sont pour beaucoup d'entre eux des progressistes romantiques) n'ont jamais pu accepter ces résultats et soit les ignorent, soit les contestent. Mais ils ont toujours été reproduits et les critiques ont toujours été adressées plutôt correctement par les chercheurs concernés. En France, comme je l'ai déjà souligné, et en caricaturant, la sociologie a tué la recherche en éducation. Donc en gros la plupart des intervenants ne savent même pas que ces études et cette approche expérimentale existent. Il faut aller chez les canadiens (Bissonnette, Gauthier, Richard) pour trouver du francophone de valeur qui reprend la méthodologie et la synthèse de Rosenshine. Il faut ajouter (je pense) l'idée que les statuts et l'histoire de l'enseignement dans notre pays font qu'il est difficile d'envisager une approche neutre et professionnelle : on parle encore de "vocation" (en fait tout le vocabulaire religieux a été plus ou moins conservé tel quel), on refuse de considérer qu'il puisse exister un aspect technique au boulot de prof, on croit qu'il y a autant de pédagogies que de personnalités. Bref, on est clairement dans l'approximatif et la sentimentalité (y compris voir surtout dans le milieu). Par ailleurs, comme je le disais sous forme de boutade, le système scolaire français reste quand même fortement teinté par le modèle des grandes écoles et l'idée de sélection par concours. Alors savoir si les maths ou le latin sélectionnent vraiment les gens les plus intelligents/efficaces est un autre débat (personnellement, je suis plutôt sceptique), mais je veux juste souligner l'idée que lorsqu'un cursus est pensé essentiellement en vue d'un examen/concours qui déterminera l'avenir d'un individu en le classant, on a pas trop le temps de fignoler l'aspect conceptuel des contenus : faut ingurgiter et recracher le format précis qui est attendu du candidat mieux que les autres, point barre. (Là on s éloigne du sujet initial et je conçois que ça se discute). Pour terminer, à propos du post de @Jean_Karim : tout ce que je décris n'est pas propre à la France. Les Etats-Unis, qui sont le berceau de l'approche scientifique de l'évaluation des méthodes pédagogiques, regorgent tout autant que la rue de Grenelle de constructivistes "éclairés" qui "savent" (études de niveau 0 dans la typologie précédente). J'ai plein de blogs comme ça dans mes favoris. Même dans ce domaine, on est à la bourre : la réforme de Najat n'a rien inventé du tout ! La différence c'est qu'au moins, aux USA, il y a une certaine conscience qu'il existe des alternatives et un débat public minimal existe. En France ça reste très clivés conservateurs (à la Brighelli) contre progressistes (à la Meirieu). Le débat public existe mais il n'est pas de très haute volée (toujours les mêmes arguments des deux côtés, répétés en boucle, et personne pour mettre en avant une méthode de départage qui pourtant existe, bon sang !) Quant au génocide arménien, moi aussi j'ai déjà utilisé des activités inductives : elles sont intéressantes quand elles correspondent à des idées déjà un minimum familières aux élèves. On ne travaille pas les mêmes choses. L'exemple du génocide arménien ne nécessitait pas de concept nouveau que les apprenants devaient maîtriser au préalable, ou de méthode d'analyse exotique -> pas de surcharge de la mémoire de travail -> ça marche ! La même chose avec la découverte des puissances en maths en quatrième et c'est la catastrophe ! (je sais j'ai testé). M'enfin là je parle sous le contrôle de Jean-Karim, je ne suis pas prof d'histoire. De manière générale, plus un savoir est structuré selon un ordre logique issu d'une longue histoire d'accumulation de connaissances et de méthodes et/ou plus il est abstrait, plus la pédagogie explicite est nécessaire. Bon il faudrait encore parler de plusieurs choses (sur le constructivisme et son imitation du chercheur professionnel appliquée à l'élève, sur les maths modernes, l'épistémologie et l'histoire des mathématiques comme source d'inspiration en didactique - là il y a tout un courant français qui est excellent, pour le coup) mais je crois que mon post est déjà beaucoup trop long. -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Ça n'a rien de spécifiquement français, mais promis j'élabore une réponse dès que j'ai le temps. -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Ok je vais élaborer un peu mais plus tard là j'ai un cours sur les triangles qui commence. C'est important les triangles ! -

École & éducation : Le temps des secrets

Boz a répondu à un sujet de Bézoukhov dans Politique, droit et questions de société

Parce que les grandes idées qui structurent une discipline, c'est has been. Ce qui compte, c'est d'apprendre à apprendre. Passke le monde d'aujourd'hui blabla TGCM. Donc, on peut apprendre à apprendre sans trop se soucier de ce qu'on apprend exactement. CQFD En maths, c'est à peu près pareil mais deux particularités : 1) C'est plus dur de cacher la poussière sous le tapis : par nature, la structure est très forte et très visible. 2) En soi, on s'en fout des maths, c'est juste l'outil de sélection des futurs élites qui feront nimp une fois à la tête des grandes entreprises publiques. Re- 1) et 2) tirent dans des directions approximativement opposées (1-> y'a de la structure mais 2-> on s'en balec de la structure) et on ajoute : 3) échec total de la dernière "grande idée" dans l'enseignement des maths : les maths modernes dans les années 70 (aka Bourbaki joue au pédagogue). Depuis, dans le domaine, tout le monde est traumatisé. Il n'y a plus aucune cohérence dans les programmes de maths (je parle d'enseignement élémentaire, disons primaire et secondaire). Les cadres (comprendre les inspecteurs, les concepteurs, les membres des comités et compagnie) font en gros du socio-constructivisme mou (parce que c'est la mode) tempéré par la rigueur intrinsèque à la matière, ce qui fait que les délires sont (un peu) moins visibles qu'ailleurs. Mais tout est très décousu... Et parce qu'en France c'est comme ça que ça s'passe, on ignore royalement toute la recherche scientifique qui foisonne dans le monde anglo-saxon (et au Québec aussi) sur les comparaisons rigoureuses entre méthodes pédagogiques (faut dire que les résultats ne font pas plaisir à tout le monde).