-

Compteur de contenus

6 931 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

17

Tout ce qui a été posté par Vilfredo

-

ah oui autant pour moi désolé bah pour commencer les mecs sont pas dégueux; alors que le porno hétéro clairement c'est yuck plus de mecs => plus de teubs (et puis le porno hétéro on voit pas beaucoup le mec: le porno hétéro est à destination des hommes (ce qui explique mon point 1) et logique puisque c'est eux qui consomment plus de porn, donc les femmes ont trouvé dans le porno gay une niche écologique pour satisfaire leur besoin bien compréhensible de nourriture sexuelle mâle; du coup c'est un marché hein je vous présente les sémillants Cocky Boys par exemple https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a51996/straight-women-who-love-cockyboys-gay-porn/) fantasme voyeur peut-être des trucs sur les nanas triggered par le traitement des femmes dans le porno hétéro un bouquin sur le sujet https://www.palgrave.com/us/book/9783319691336 des femmes qui en parlent dans Vice https://www.vice.com/en/article/3kgdwy/women-tell-us-why-they-prefer-porn-with-no-women

-

J’avais écrit rauss jetzt mais je n’ai pas voulu faire genre j’avais ce pouvoir

-

Eh bien c’est le moment

-

Pour les autres tu te rends pas compte de ce que c’est.

-

Tiens j’ai vu le h à beaucoup d’endroits dans ce mot mais jamais dans ces environs.

-

Bah oui mais dans ma tête je comparais à “j’ai pris du svp et j’ai dormi comme un bébé” et c’est tellement moins drôle. À la limite la blague avec le serpent (“c’est excessif”) m’a amusé mais comme tu dis il n’y a absolument pas le potentiel culte des autres. C’est un peu comme regarder Friends sans la laugh track. Tous les personnages ont l’air de psychopathes.

-

C’est vraiment une purge infâme le dernier OSS. Brûler les copies de ce film est un impératif de santé publique bien plus que les masques et les vaccins. @Marlenus a raison mais je vais plus loin sur les répliques: ce n’est pas écrit. C’est une phrase et une autre phrase juxtaposées. Comme dans des rédactions de collégiens. Je n’ai pas ri une seule fois j’ai vaguement souri quand il parle allemand au lion. Le film recycle poussivement les blagues des précédents. Et OSS est profondément antipathique.

-

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron

Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société

lol -

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron

Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société

Moui. On parle bien du mec qui a dit que les manifestants de la manif pour tous avaient été "humiliés"? -

Macron : ministre, candidat, président... puis oMicron

Vilfredo a répondu à un sujet de Nigel dans Politique, droit et questions de société

-

Selon moi je ne pense pas mais ce n’est que mon avis. L’évangile selon saint Jean c’est pas saint Jean qui donne sa hot take sur Jesus

-

Ces phrases qui vous ont fait littéralement hérisser le poil 2

Vilfredo a répondu à un sujet de Mathieu_D dans La Taverne

C’est le nudge le truc qui consiste à mettre des petites mouches dans les pissotieres pour que les mecs pas doués n’arrosent pas toute la pièce, et ce concept déjà peu libéral dans certaines applications gouvernementales (lis les livres de Thaler) est improprement appliqué aux NPIs et au pass sanitaire alors que “to nudge” c’est l’idée de donner un petit coup de coude pour aider les gens à faire les “bons” choix (pisser droit, épargner plus) pas un énorme coup de pied dans la gueule -

“Ce site antisemite est profondément scandaleux” lol dans ma tête je suis genre “par opposition à quoi exactement? Aux sites antisemites ok ou intéressants?”

-

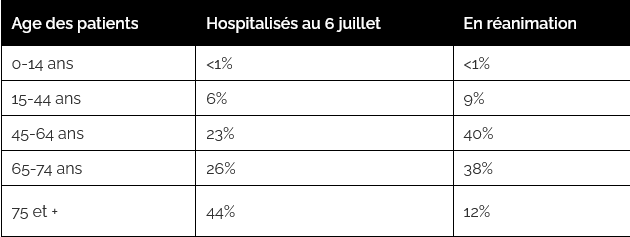

Les hospitalisations remontent bel et bien depuis env le 25.07 (+2,000 hospitalisations sur 15 jours). C'est 7 à 8 fois moins rapide que pendant le pic d'avril 2020 et 5 fois p/r à novembre. A ce jour il y a 37M de personnes complètement vaccinées (56% de la population). Il y a une baisse du nb d'injections/j depuis à peu près la même date (autour du 25). On salue l'efficacité du remontage de bretelles de Macron qui a eu une efficacité d'environ 48h (de l'ordre de la crise d'hystérie passagère donc). Aucune région n'est en surchauffe à part la Corse pour les capacités hospitalières (94% des services de réa), la Corse qui est aussi la région la moins vaccinée (63% ont reçu au moins une injection, la moyenne nationale étant qq part autour de 68 si j'enlève les dom tom; et il y a aussi plus de vieux qu'ailleurs en Corse). L'âge médian des personnes hospitalisées diminue un peu mais reste à 72 ans quand même (tableau; et oui les chiffres sont vieux mais Santé Publique France n'a pas actualisé les chiffres depuis le 6 juillet 2021 donc ils me cassent les pieds). Tant que les hospitalisations restent en-dessous du niveau des vagues précédentes, ça s'explique donc très bien (loi des petits nombres, et il y a encore 20% de non vaccinés dans les >80, autant dans les 60-70 et env 10% dans les 70-80). En réa c'est un peu différent comme vous pouvez le voir Mais je rappelle qu'il y a actuellement moins de 2,000 personnes en réa (les vagues précédentes étaient >5,000) et il y a, depuis la première vague (oui pas avant, je vous rappelle), 10,000 lits a priori dispos mais peut-être qu'ils en ont caché quelques-uns depuis au cas où on en aurait besoin, c'est le sport national. https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-morts-hospitalisations-age-malades-l-evolution-de-l-epidemie-en-france-et-dans-le-monde-en-cartes-et-graphiques.html https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2627893-hospitalisation-covid-19-france-reanimation-chiffre-courbe-cas-nombre-mort-visite-profil-plan-blanc/ (et oui, le journal des femmes a une bonne infographie je trouve)

-

Images fun et leurs interminables commentaires

Vilfredo a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne

ah bah oui tu as raison https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:946281 en bien (?) écrit ça donne Βύβōν τἐˉτέ- (?) ρει χερὶ ὐπερκέφαλά μ’ ὐπερεβάλετο ὀ Φόλ̣α. oubliez-moi -

bah je viens de regarder en remontant jusqu'en 2018 il ne l'a jamais dit

-

Images fun et leurs interminables commentaires

Vilfredo a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne

edit non je dis pas n'imp le linéaire b vient bien après le linéaire a et selon wp:en on n'a rien déchiffré en linéaire a -

Images fun et leurs interminables commentaires

Vilfredo a répondu à un sujet de Librekom dans La Taverne

Ah Le linéaire b ça ressemble vraiment aux scribouillis que je fais avec la buée dans la douche -

Oui alors par contre je pense que j’inviterais pas la miss a la bar mitzvah de Vilfredo Jr. Soros Bhl Rothschild tu parles d’une coïncidence franchement on a pendu Filoche pour moins que ça Pour moi elle est probablement antisemite. Après est-ce que écrire ça sur une pancarte est un “acte” antisemite, un acte qui vise à faire violence à des juifs comme les inscriptions “il y a des [insultes] juifs dans cet immeuble” qu’on avait pu voir pendant les manifs GJ? Non

-

Pourquoi tu parles tout de suite des patrons quand on te parle de juifs? T’es antisemite c’est ça? Au secours on magresse

-

Les idées qui me viennent sur ce truc c’est — la différence entre lantisemitisme violent et les “intentions” qu’on attribue à la personne par exemple à cause du côté complotiste avec les usual suspects (soros bhl). Bien sûr que remonter aux intentions est légitime mais c’est risqué. On peut faire le même procès à Darmanin avec son tweet Rothschild. — les conneries habituelles à dezinguer sur lantisemitisme qu’est pas une opinion. Je me dis: peut-être, mais l’idée que ce n’est pas une opinion est elle-même une opinion. Par définition elle est ptet fausse. À partir du moment où on crée une catégorie de trucs dont on peut pas discuter, bah c’est trop tentant d’y mettre un maximum de trucs. C’est un peu comme la boîte “état d’urgence “. — l’utilisation politique du racisme pour empêcher la discussion, ce qui se combine bien avec mon point 2. C’est obvious dans le tweet abject de Loiseau. — enfin peut-être du fait de mes mésaventures récentes et personnelles ou de mon intérêt croissant pour le pc un petit rant sur la victimisation des gens qui se sentent agresses par les opinions en général alors que personne leur demande d’aller sur Twitter ou de participer à cette manif donc ils peuvent aussi arrêter demmerder le monde peut-être

-

Ben justement le 2p2m qui fait qu’un juif peut dire ce qu’il veut sans être accusé dantisemitisme est un peu relou. On peut remplacer juif par n’importe quelle minorité d’ailleurs. Autant ne pas tomber dans le piège Leffet pervers de cette immunité est que je peux pas parler des juifs sans qu’on me regarde avec un air entendu l’air de dire bah oui il est juif donc il est pas “objectif” sur la question. Du coup je préfère me taire plutôt que d’être le nième Ben Cohen Solal de Schwartzenfeld à alerter sur lantisemitisme des banlieues mvoyez

-

Moi être, oui, mais le premier lien me rassure sur l'originalité de tes sources d'informations donc ça équilibre. J'ai l'impression qu'il faut avoir accumulé pas mal de self-hate pour bander à ce genre de trucs mais je ne veux kinkshamer personne. Les études des années 80 trouvaient une différence de prévalence des fantasmes SM entre les gay et les hétéros mais plus maintenant. Est-ce que c'est parce que les premières études étaient faites avec les pieds ou est-ce que ça a à voir avec le changement de la psychologie des gays davantage acceptés? ?

-

c'est tellement répugnant que ça mérite un article sur CP ce stalking étatique