-

Compteur de contenus

6 075 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

22

Tout ce qui a été posté par Anton_K

-

Les droitards, quelle plaie

Anton_K a répondu à un sujet de Nick de Cusa dans Politique, droit et questions de société

on parle codé, ça sent le souffre.- 3 507 réponses

-

- 2

-

-

- extrême droite

- droitards

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Du coup, @fryer tu attends le dernier moment pour mettre à jour ton compteur, c'est ça?

-

Je suis pas certain que ça constitue une explication. Ou alors il faudrait être plus précis sur la pathologie. Ce qu'il faudrait montrer c'est que même quand on a un adversaire identifié, on a au moins autant de chances d'acquérir de bonnes informations sur lui en surveillant tout le monde, qu'en surveillant de manière ciblée. Je ne sais pas si c'est une évidence si on prend en compte le coût du stockage et du traitement de l'info. Maintenant, peut-être que le genre de contrainte technique qui faisait qu'on pouvait s'assoir sans le savoir sur des infos utiles jusqu'à leur suppression n'est plus d'actualité, ou que les coûts mentionnés sont amenés à devenir négligeables. Ensuite il faut peut-être distinguer les technologies consistant à enregistrer les communications de tous, avec celles qui utilisent des backdoors installées chez tous les utilisateurs pour supprimer toute entrave à la surveillance ciblée. Dans le cas du stockage d'information, l'ignorance des besoins futurs peut amener à l'accumulation sans distinction. Je crois que c'est Snowden qui disait que la NSA stockait les infos de télécommunications le plus longtemps possible "juste au cas où elles s'avèreraient utiles". Maintenant, que la NSA, dont la vocation est de s'informer, déploie ce genre de dispositifs n'est pas très étonnant. C'est sur le lien entre leur incitation à les déployer et l'incitation des gouvernements à les financer que je m'interroge, parce qu'à mon avis c'est ça qui détermine le risque que la surveillance fait peser sur le citoyen lambda. Je m'explique : je n'arrive pas vraiment à établir en quoi la mission spécifique des agences de renseignement détermine l'usage des technologies de surveillance et les cibles potentielles, au delà des missions officielles de police et de sécurité. Vous me direz que ces missions officielles justifient à elles seules de chercher à obtenir le maximum d'information sur n'importe qui. Après tout n'importe qui peut se retrouver cité dans une affaire criminelle, et pour une agence gouvernementale qui cherche à renouveler son financement et à étendre son champ de compétence apparent, cette justification officielle vaut largement incitation. C'est le côté gouvernemental de l'incitation qui me manque. Une piste serait que la préexistence du pouvoir des agences sur celui des administrations successives fait que, quand une agence présente le problème sécuritaire à une nouvelle administration, les moyens déjà déployés pour adresser ce problème et les perspectives, l'administration est moins en position de faire valoir son propre intérêt que de simplement valider ou repousser le financement des méthodes de surveillance préconisées. Ensuite, c'est a posteriori, c'est-à-dire ces méthodes ayant déjà été approuvées, que le gouvernement peut y voir une opportunité d'exercer un pouvoir abusif. A mon avis cette explication pourrait suffire pour le cas américain. Est-ce que dans les cas chinois et européens ça fonctionne de la même manière, je ne sais pas.

- 693 réponses

-

- surveillance

- état durgence

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Vous trouvez que la question de savoir pourquoi les gouvernements, toute idéologies et tous régimes confondus, investissent dans la surveillance de masse a un intérêt, ou ça relève à votre avis de l'évidence? J'essaie de trouver des travaux à ce sujet et j'en vois pas tellement. Si je me limite à ce qu'on voit facilement dans la communication gouvernementale et les opinions du public et des intellectuels, j'ai l'impression que les explications relèvent : - soit de la justification officielle de type : sécurité, anti-terrorisme, santé. Ce sont peut-être de véritables incitations, dans la perspective des incitations individuelles des décideurs, elles peuvent sembler de second ordre, n'étant pas directement politique. Il manque donc à mon avis la partie proximale de l'explication. - soit d'un trope orwello-foucaldien selon lequel tout gouvernement aurait une aspiration de nature totalitaire (soit idéologique pour le orwello, soit économique pour le foucaldien) au contrôle des comportements individuels. J'ai tendance à penser que ce genre de perspective n'explique rien et relève d'une conception trop générale du contrôle, où de plus dans le second cas les intérêts d'acteurs privés sont supposés mêlés à ceux d'acteurs étatiques (coucou le "néolibéralisme"). Entre les deux, on peut imaginer un éventail d'incitations s'appliquant spécifiquement aux acteurs étatiques : - maximisation des revenus de la répression des fraudes ? (on pense à la reconnaissance faciale et la réception l'amende par sms) - la connaissance de l'électorat (s'appliquerait surtout aux acteurs étatiques gouvernementaux élus). - encadrement de l'opposition politique - fliquer spécifiquement ou alourdir le dossier de journalistes et cadres de mouvements politiques (s'applique autant aux élus qu'aux non élus). - on ferait aussi bien de ne pas négliger la simple inertie des services de sécurité et de renseignement qui ont souvent, pour leur propre bien, une conception maximaliste de leur domaine d'activité. Ce qui se rapproche le plus d'une conception du contrôle de type orwello-foucaldien serait le crédit social à la chinoise. Mais dans les faits, ce système de contrôle ne sert-il pas plus précisément à plomber les opposants politiques potentiels et maximiser le revenu de la répression des fraudes? Que ce soit pour la sécurité ou pour la répression de l'opposition politique, est-il établi qu'il est utile de surveiller chaque individu? Est-il, contrairement à ce que je dis qu'il me semble, possible que la surveillance de masse vise un effet comportemental du fait de se savoir surveillé? Pour les privés, les incitations semblent être principalement : - l'attribution de crédit ou d'assurance - la connaissance et l'orientation de la demande Est-il envisageable qu'un gouvernement ait intérêt à investir pour l'usage d'acteur privés dans des infrastructures de surveillance? Bref, avant que je parte dans tous les sens ... discutez ! Pourquoi tout gouvernement voudrait-il surveiller tout le monde? et si vous avez des liens vers des travaux sur ces questions, ça m'intéresse.

- 693 réponses

-

- surveillance

- état durgence

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

-

Une plaie dont il faut rester très éloigné. Pour moi ils sont une sorte de honey pot pour les naïfs qui n'auraient pas encore compris que quand on est universitaire et pas d'extrême gauche, on la ferme. Ils occupent le terrain en donnant l'impression d'avoir des discussions de niveau académique (certains sont des universitaires), mais dès qu'on essaie d'engager le débat ils commencent un manège terrifiant de mauvaise foi revendiquée et de déni de réponse, pendant ce temps ils constituent leur dossier, puis ils bloquent, accusent et doxxent. Ce sont des prédateurs des réseaux sociaux dont la niche est de s'attaquer aux universitaires qui font l'erreur de débattre et laisser paraître leurs opinions sur Twitter. Souvenez vous toujours que rien d'intellectuellement sérieux ne se passe sur Twitter, et laissez couler.

-

Hamon, candidat PSchiiit

Anton_K a répondu à un sujet de PABerryer dans Politique, droit et questions de société

Ben il parle de néolibéralisme, pas de libéralisme, enfin. ... ?- 396 réponses

-

- hamon

- socialiste

-

(et 1 en plus)

Étiqueté avec :

-

Sinon plus sérieusement, on est du poids énorme des déterminants sociaux et culturels sur le militantisme, comparé à celui des idées elles mêmes. De ce point de vue les libertariens sont des SJW comme les autres.

-

-

Puisqu'on est dans les conseils, petite parenthèse JRML :

-

Je l'ai fait pendant des années (à cause de la prépa, soyons clairs), et je n'ai réussi à m'en défaire que très récemment. En fait c'est après avoir tenté de monter un certain projet avec des liborgiens, où nous discutions de livres, et je me rendais compte que surligner et annoter à chaque fois que je pensais à un truc, dans l'espoir de tout synthétiser plus tard était largement vain. Il vaut mieux lire de longs passages sans annoter ou surligner, et ensuite quand on s'est arrêté de lire, réfléchir un peu à ce qu'on a lu et éventuellement écrire.

-

Je le concède volontiers. Attention, ici "pour tout S tel que S(x)" c'est, de base, "pour tout prédicat S s'appliquant à x", pas "pour toute orbite elliptique", puisque le prédicat concernant l'orbite est "a une orbite elliptique". Après je trouvais en effet que c'était un libéral et je pensais qu'il fallait peut-être restreint à un sous ensemble de prédicats. Et oui, ce sous ensemble de prédicat serait sûrement peuplé grâce à l'observation, donc par induction. Ces propriétés dynamiques sont surement celles liées au mouvement. Pour la défense du raisonneur, si l'on n'a pas encore connaissance de la loi qui décrit le mouvement de toutes les planètes, on ne sait pas qu'elles sont toutes identiques de ce point de vue. Mais en effet, s'il faut indépendamment vérifier que les planètes sont typiques, et que la typicité est du point de vue du mouvement, on a l'impression d'avoir déjà répondu à la question. Mais moi je pense que ce raisonnement s'interprète mieux sans poser que Jupiter est typique, et en utilisant simplement la typicité de Mars pour faire des hypothèses plausibles sur n'importe quelle planète. C'est quelque chose qui m'a un peu dérangé aussi mais je pense que ce qui peut le justifier c'est qu'on est seulement à la recherche d'hypothèse plausibles concernant Jupiter. On n'est pas vraiment obligé d'affirmer qu'elle est typique, par contre on se base sur ce qu'on sait des planètes typiques pour formuler une hypothèse plausible. Pour la partie de l'élaboration de l'hypothèse qui passe par le raisonnement "analogique" oui. De ce que tu rapportes je penses qu'il ne parle pas du problème de l'induction. Certes. ... non justement, ce qu'il me semble qu'il trouve, d'après ce que tu rapportes, c'est ce qu'il appelle l'analogie, qui est une étape de raisonnement différente de celle de l'induction, comme expliqué dans mon post précédent, et dont je trouve que l'on peut donner une modélisation qui dans un sens pas trop large (second ordre + nouveau connecteur) est logique.

-

C'est une autre question, qui ne concerne pas la validité de ce raisonnement ci. Tu donnes l'impression que de tenir pour acquis que toute supposition, toute prémisse d'un raisonnement devrait avoir été obtenue par une déduction ou une autre forme d'inférence non inductive. Personnellement c'est une exigence que je trouve excessive. En ce qui me concerne la logique concerne le passage de propositions (éventuellement d'énoncés) acceptés arbitrairement à leurs conclusions. Non, je veux bien dire : pour tout prédicat S. C'est une quantification du second ordre. Au premier ordre on quantifie sur les objets, (dire pour tout x). La logique du second ordre est un formalisme dans lequel on s'autorise à quantifier sur les prédicats. Ce n'est pas que je la balaye, c'est que ce je voulais la distinguer de la question propre au raisonnement "analogique" (qui ne l'est pas, mais bon), qui est là mon avis, dans notre contexte, le raisonnement que la position à la Popper écarterait comme "psychologique" et pas "logique". Je ne pense pas que dans ce contexte c'est l'induction qui est visée. Si on se restreint au raisonnement analogique, pour moi, "Mars est typique" est une prémisse de ce raisonnement, donc si sa justification pose problème logique (par exemple parce qu'elle repose sur l'induction), c'est un problème qui est différent de celui posé par le raisonnement "analogique" qui nous occupe. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur ça, mais une manière dont j'ai voulu poser le problème logique de ce type de raisonnement, c'était de montrer qu'en effet, il ne pouvait pas être justifier en logique du premier ordre. A mon avis pour l'exprimer au premier ordre il faudrait avoir : (1)"Mars est une planète", (2)"Mars est typique", (3) "Mars a une orbite elliptique" , (4)"Jupiter est une planète", (5)"Jupiter est typique", et (6)"toute planète typique a une orbite elliptique". Et même en fait, si on avait (4), (5) et (6), on n'aurait même pas besoin des observations (1), (2), et (3) sur Mars... Dans le cas présent on a seulement (1), (2), (3), (4), et crucialement on ne dispose pas de (6), l'énoncé qui permet d'utiliser le syllogisme classique du premier ordre. Ce que je voulais faire, c'était montrer que grâce à la quantification du 2nd ordre, on pouvait créer une règle qui nous permettre d'obtenir "Jupiter a une orbite elliptique" à partir de (1), (2) et (3) et (4) seules. Et ensuite je posais la question "du coup, ce raisonnement, que j'ai pu formaliser au second ordre, est-il logique, ou non?". Pour moi le job est fait : le raisonnement analogique ne relève pas du premier ordre, fait partie de l'élaboration de l'hypothèse, et pourtant on lui trouve un modèle logique. Maintenant, il te semble peut-être que pour considérer complètement la position à la Popper, il faudrait ne pas se limiter au problème de raisonnement "analogique", mais aussi considérer le problème de l'établissement de "Mars est typique" dans un second temps, car après tout la justification de cette prémisse fait aussi partie de l'élaboration de l'hypothèse. Est-ce que pour obtenir "Mars est typique" (ou pour établir, comme dans la variante que tu as proposé où intervient le KFC, que satisfaire qu'un certain prédicat que Mars satisfait, implique d'être typique) il faut nécessairement de l'induction? C'est fort probable. Est-ce que cela veut dire que la formulation d'hypothèse "relève forcément de la psychologie"? Là on branche la partie où je parle de l'erreur de catégorie de Popper et dis que quand bien même l'induction ne pourrait pas être formalisée logiquement, elle pourrait être contrainte par une approche prescriptive faisant usage de règles statistiques qu'il me semble tiré par les cheveux d'appeler "de la psychologie". Justement l'objet des statistiques c'est de ne pas se limiter à notre manière naïve de faire de l'induction, mais de la contraindre de sorte à ne pas voir "des régularités là où il n'y en a pas". Justement dans le cas de la prédiction que Jupiter a une orbite elliptique, on ne passe pas par une loi concernant le comportement de toutes les planètes, puisqu'on mobilise le cas de Mars et une "transfert" à partir de ce qu'on sait de Mars. Si on avait pu utiliser cette loi on n'aurait pas eu besoin de Mars mais seulement de cette loi et de l'observation que Jupiter et une planète. Dans mon exemple des père et des rois, c'est surement parce que je n'ai pas encore de loi générale qui soit instanciée par les pères et les rois que je m'en remets à une analogie pour faire un transfert des pères aux rois. Tu voulais dire l'inverse? Si oui, encore une fois dire que la formulation d'une hypothèse "se présente comme psychologique et pas comme logique" n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que la règle d'induction n'est pas formulée logiquement qu'elle n'est pas valable. C'est parce qu'elle n'est pas réputée suffisamment fiable. Alors je conçois que lorsque l'on peut identifier qu'une suite d'assertion se conforme à une règle logique, la fiabilité du raisonnement est acquise. Et ensuite, je conçois tout à fait que ce que fait Hanson si on parle de la justification de "Mars est typique" n'est probablement pas de la statistique validée prescriptivement. Mais je pense qu'il est important de dire que c'est parce qu'elle n'est pas fiable qu'on rejette l'hypothèse, et de ne pas dire "parce qu'elle est psychologique", à cause de l'erreur de catégorie que j'avais décrite en tout premier lieu dans mon post initial. Parce que pour moi dans l'analogie il y a une relation entre relation (une relation entre la relation "x est le père de y" et "v est le roi de w"). Dans le cas du raisonnement par stéréotype la relation entre une planète et son orbite serait la même relation, et d'ailleurs je ne modéliserais même pas le fait d'avoir une orbite elliptique comme une relation entre la planète et l'orbite mais simplement comme une relation entre prédicats.

-

Je veux dire que respecter des règles logiques correspond à un certain nombre de phénomènes mentaux, les opérations logiques ont leur correspondant ou leur support psychologique, si tu veux, même si ce correspondant n'est pas la règle en elle même et que la règle ne se réduit pas non plus à l'ensemble de ces itérations psychologiques. Je comprends ce qui t'intrigue. Je ne parle pas du jugement "ce raisonnement respecte les règles logiques" quand je parle du respect des règles logiques. Je parle de l'ensemble des opérations mentales qui sont des conditions nécessaires au respect des règles logiques. Se concentrer, être capable de raisonner en posant un calcul, etc. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par des énoncés logiques, je dirais "qui fait naître des raisonnements dont la manifestation témoigne du respect de règles logiques" (quand on parle d'énoncé logiques on dirait qu'on parle d'énoncés d'une théorie logique ce qui serait autre chose). C'est une bonne observation, qui nous ramène au constat que ce sont à des documents formels que le critère de respect des règles logiques s'applique sans ambiguïté. J'aurais vraiment plutôt du parler, pour ce dont je parlais, de phénomènes psychologiques qui accopagnent, voire seulement qui favorisent le respect de règles logiques. Je voulais simplement dire que respecter les règles logiques, c'est un travail mental qui doit bien avoir un contrepartie psychologique assez spécifique. Mais en effet tu as raison de dire qu'il ne serait pas viable d'établir que des règles logiques ont été respectées par la simple observation de ces contreparties mentales. Finalement, seul le document produit, présentant explicitement la théorie, peut être l'objet d'un tel jugement. Nous sommes d'accord sur cela et la précision était bienvenue. Oui je parle simplement d'une théorie psychologique comme une théorie scientifique générique. La seule chose que je voulais dire, c'est que l'usage normatif de la règle n'est pas contenu dans l'énoncé de la règle. Une règle est juste un modèle abstrait, qui peut être utilisé pour générer des prédictions, des descriptions, des prescriptions, ce que l'on veut. A l'extrême on pourrait utiliser la théorie de la gravitation pour générer un énoncé sur la position d'une planète et en avoir une interprétation normative. Que ce soit totalement vain est une autre question. J'essayais d'éviter que le lecteur ait une interprétation prescriptive de la notion de règle. A part que le respect de la logique n'est pas une propriété d'un état mental mais d'une séquence d'énoncés, et que je parlais de théories au sens le plus général possible, c'est un peu ça. Falsifier une théorie c'est vérifier son non respect en tant que règle, ou en tant que loi si tu veux. La falsification n'est pas une conséquence du non respect de la règle, c'est une conséquence de son non respect ET d'une attitude descriptiviste de l'observateur. Au contraire, si l'on a une attitude prescriptiviste, on ne va pas abandonner une règle parce qu'elle n'est pas respectée, on dira qu'elle devrait être respectée. Mais être descriptive ou prescriptive n'est pas une propriété de la règle. Et les conditions d'observation de son non respect sont indépendantes du fait d'avoir une attitude descriptivisite ou prescriptiviste. C'est ce qui m'a fait penser qu'une modélisation au second ordre pouvait être intéressantes. Mais là où sa conception de la logique me semble sympathique c'est qu'elle ne me semble pas focalisée sur la sémantique et le calcul propositionnelle, simplement sur le structure d'enchaînement des énoncés. Ce qui à mon avis est le vrai intérêt de la logique en tant qu'outil intellectuel. Je pense que tout l'intérêt c'est de générer une hypothèse sur Jupiter en admettant au moins temporairement que Mars est typique (tiens ça me fait penser à ce qu'on appelle des logiques avec raisonnement défaisable). Au passage, je ne connaissais pas le terme KFC mais j'ai l'impression que ça ressemble à un raisonnement au premier ordre. (P(mars) et DS(mars) = x, or pour tout y, si DS(y) = x et P(y) alors Typ(y), donc Typ(mars). Je ne pense pas que l'établissement du fait que Mars est typique nous intéresse ici. L'énoncé "Mars est une planète typique" est une prémisse du raisonnement. La signification du prédicat typique permet de transférer des attributs de l'objet considéré comme typique vers le nouvel objet, au titre du fait qu'ils sont tous les deux des planète. Pour moi c'est ce transfert qui ne relève pas de la logique du premier ordre, et qui pose donc problème. La question que je pose c'est : peut-on donner une autre règle régissant ce transfert? Cette règle peut-elle être logique? Je prétends que oui, mais c'est une règle du deuxième ordre. Par contre mon interprétation du problème a un peu changé depuis hier, et mon histoire de raisonnement par stéréotype n'était vraiment clair, donc je vais reprendre depuis le début. Pour tout x, P(x) := x est une planète, T(x) := x est typique, S(x):= x a une orbite elliptique. M := Mars, J := Jupiter. Je n'utilise plus de prédicat sur les prédicats, simplement une quantification sur les prédicats. Si P(x) et T(x), alors pour tout S tel que S(x), pour tout y, si P(y), alors S(y). Maintenant, dire que si x est une planète et x est typique, alors tout ce qui vaut pour x vaut pour toute planète peut sembler un peu libéral. On peut aussi imaginer que par induction on ait un peur réduit l'ensemble des prédicats attribuables du fait d'être typique, c'est ce que j'avais en tête la dernière fois mais je me rends compte maintenant que c'est accessoire. En tout cas, voilà, on a donné une règle logique, au deuxième ordre, certes, mais logique au sens formel et calculatoire du terme, qui pourrait représenter la raisonnement amenant à formuler l'hypothèse que jupiter est elliptique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Remarque que je n'ai justement pas envie de dire quelque chose du genre, R(a, b) => M(a, b) et P(c, d) => M(c, d), et pour tout x, y, M(x, y) => S(x, y), donc S(a, b) <=> S(c, d) pour R(x, y) =: "x est le roi de y", P(x, y) := "x est le père de y," et M(x, y) := "x est le maître de y", S(x, y) := "x doit la sécurité à y". Tout l'intérêt du raisonnement par analogie c'est de faire un transfert d'attribut entre éléments pris dans des relations "semblables", mais sans avoir à comprendre exactement la nature de cette ressemblance en définissant précisément la relation mère de ces deux relations ! Le raisonnement analogie est un raccourci, comme dans le cas de l'analogie electro-mécanique. Parfois même l'analogie fonctionne sans que la relation mère existe. Maintenant, il est clair qu'épistémiquement, le raisonnement analogique que je propose est moins fiable que le raisonnement déductif. Une question légitime pourrait être, est-ce que l'on peut améliorer l'induction pour la rendre scientifiquement plus valable, bien qu'elle ne soit pas déductive. Dire "c'est de la psychologie" n'implique pas que la règle suivie dans l'inférence inductive n'est pas normativement valable. Considère les tests statistiques. Un test statistique n'est rien d'autre qu'une règle d'inférence inductive, un critère qui permet de décider si l'on a eu assez d'information pour affirmer un énoncé issu de l'induction ou pas (toutes les statistiques d'ailleurs sont une théorie de l'induction, si l'on veut). Est-il crédible que ce test relève d'une théorie psychologique a visée descriptive sur la manière dont l'esprit humain traite l'information des sens? Alors il y a bien des cas où les modèles utilisés de manière normative et descriptive sont similaires, et notamment en inférence causale, en statistiques bayésiennes ça peut être le cas. Mais il ne suffit pas de dire que ces modèles "sont de la psychologie" pour disqualifier l'usage normatif d'une règle. Etant donné que les tests statistiques ou les règles bayésiennes de mise à jour de probabilité ne sont pas des règles logiques, ce ne sont peut-être pas au premier abord des "logiques de la découverte", mais ce sont clairement des règles qui peuvent servir à une théorie prescriptive de la découverte. Au passage, je suis sûr qu'il y a des travaux en logique bayésienne qui essaient de baser des considérations épistémologiques sur des règles quant à la répétition d'observations. Malheureusement l'image ne s'affiche pas pour moi. :s Il me semble aussi que le raisonnement décrit par Hanson n'est pas analogique. Ou en tout cas que le représenter par une analogie n'est pas le plus naturel. Non mais je formulais cette alternative pour pouvoir l'exclure explicitement, désolé Boarf c'était une usine à gaz infâme en logique modale sensée représenter un agent raisonnant sur des sous-ensembles cohérents d'une base de connaissances contradictoire. Mon opinion en général et qu'il faudrait chercher à identifier et évaluer normativement les habitudes de pensée qui amènent à de bonnes hypothèses. Est-ce qu'on peut formaliser ces habitudes? Est-ce qu'on peut les formaliser logiquement? Cela se discute probablement. Philosophers be philosophin'

-

Haha oui, merci.

-

Bon, je vous préviens, ça va être long. Je suis plutôt d’accord avec l’énoncé mis en gras, dans un sens qui m’oppose à la vision prêtée à Kuhn et Popper (je ne connais pas trop Feyerabend), à condition de mettre des caveat concernant ce que l'on entend par « rendre compte », et ce que l’on entend par « logique ». Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression qu’établir une séparation dans le travail scientifique entre des processus "psychologiques" et des processus "logiques" relève d'une erreur de catégorie. Deux indices de cette erreur probable : on parle de "rendre compte", une notion épistémique vague, qui n'est ni clairement la vérification, ni la formalisation, ni l'explication ou la prédiction descriptive. Ensuite, on parle de processus qui "seraient" psychologiques ou logiques, ce qui ne me semble pas clair. Ce qui me semble clair c’est qu’être psychologique ou logique est une propriété d'un énoncé, en ce qu’il appartient à une théorie psychologique ou à une théorie logique. Quand on dit que les processus qui aboutissent à la formulation de l'hypothèse « sont psychologiques », veut-on dire que l'on ne devrait, ou ne pourrait, les expliquer qu'à l'aide d'une théorie psychologique ? Veut-on dire que de même, le travail que le scientifique fait quand il justifie son explication ne pourrait ou ne devrait être « expliqué » qu’à l’aide d’une théorie logique ? Je dirais, (c’est une condition nécessaire, pas suffisante) qu’une théorie logique est un ensemble de règles. Ici par règle j’entends quelque chose de très large : une proposition décrivant une relation. Une règle est aussi quelque chose dont il est possible de vérifier si elle est respectée ou non. Cela n’implique pas qu’une règle au sens où je l’entends n’apparaît que dans des énoncés prescriptifs, falsifier un énoncé descriptif est aussi constater qu’une règle n’est pas vérifiée. Il y a un sens restreint dans lequel une logique est un ensemble de règles qui décrivent les relations entre les valeurs de vérité d'énoncés formalisés. Par énoncé j’entends une proposition affirmée ou niée, c’est-à-dire munie d’une valeur de vérité. On pourrait appeler ça une vision sémantique de la logique. En ce sens, la vérification du respect de règles logiques s'exerce dans un cadre assez réduit : dans un document, quasiment nécessairement écrit, où l'hypothèse reçoit une seule expression, à laquelle est attachée sa valeur de vérité. Il s’agit alors de vérifier, non pas si les énoncés sont vrais ou faux, mais si la séquence d’énoncés respecte certaines règles de transmission de la valeur de vérité. Mais pour pouvoir faire cette vérification, il faut que l’objet manipulé soit susceptible de se voir attribuer sans ambiguïté une valeur de vérité, donc que ce soit une proposition formalisable. C’est ce qui fait que Frege parle de la logique comme d'une théorie du vrai, c'est que pour lui, les propositions formalisées et munies d’une valeur de vérité (les énoncés), dont les relations sont décrites par la logique, ne sauraient être considérées comme des représentations mentales. Mais cela implique aussi que le but de la logique n’est pas d'expliquer la manière dont le scientifique raisonne, même lorsque celui-ci est en train de justifier sa théorie en appliquant des règles logiques. Peut-on utiliser une certaine logique pour expliquer ce que le scientifique écrit ? Oui, mais seulement s’il est déjà réputé appliquer cette logique. Si le scientifique essayait de justifier son hypothèse en violant des règles logiques, les règles logiques n’expliqueraient plus son raisonnement. Par ailleurs le respect de règles logiques par un scientifique est aussi un phénomène psychologique. Et si donner une explication psychologique de la formulation d'une hypothèse peut sembler inaccessible, donner une explication psychologique de l'application de règles logique par un scientifique ne semble ni plus ni moins inaccessible. D’une certaine manière, une théorie psychologique qui utiliserait un modèle pourrait aussi être vue comme une règle, mais cette règle (disons cette loi) porte sur des états mentaux qui ne sont pas des énoncés. Pour résumer, si on pose que le processus scientifique a deux étapes : formulation d’hypothèse et justification d’hypothèse, une version parcimonieuse et charitable de la position attribuée à Kuhn et Popper me semble être : que les deux étapes correspondent à des phénomènes qui pourraient (mais c’est surement difficile) être décrits par des lois psychologiques. que la deuxième étape, parce qu’elle se manifeste par la rédaction de documents où les hypothèses et le raisonnement qui les convoque sont formalisés, se prête, de surcroit, à une vérification logique. Dès lors que l'on parle du travail intellectuel situé en amont de la rédaction de ce document dans lequel l’hypothèse est justifiée, se posent plusieurs difficultés. Ce travail d’élaboration de l’hypothèse se manifeste-t-il par la manipulation explicite d’énoncés ? Si ce n’est pas le cas, que l’hypothèse ne se donne pas encore à ce stade comme une unique proposition mais plutôt comme un ensemble de représentations mentales plus ou moins confuses, et que de ce fait il n’est pas possible de lui attribuer sans ambiguïté la valeur de vérité, alors il n’est pas possible d’appliquer de vérification logique à cette partie du processus, si on entend logique au sens sémantique. Donc jusqu’ici, je donne raison à Kuhn et Popper, quant au fait que la vérification logique, si on entend la logique au sens sémantique ou frégéen, ne s’applique qu’à la seconde partie du travail scientifique. En revanche je prétends que cette vérification logique ne constitue pas une explication de cette seconde partie du travail au même sens où une théorie psychologique en constituerait une explication, car cette explication logique n’est fiable que tant que le scientifique raisonne en observant des règles logiques. Venons-en à l’exemple du raisonnement par analogie qui me semble propice à nous permettre de progresser sur cette ligne de réflexion : Dans le passage en gras Hanson témoigne d’une conception de la logique qui est compatible avec un aspect important de la conception sémantique de la logique : une théorie logique décrit des relations entre « raisons et conclusions », qui ne dépendent pas de si telle ou telle raison ou conclusion est vraie ou fausse. C’est une théorie de la « formelle » du raisonnement au sens de Kant. mais qui n’est prétendument pas formaliste au sens mathématique du terme. Il n’est pas clair que sa conception de la logique nécessite que l’objet manipulé soit une proposition pouvant être munie d’une valeur de vérité. C'est peut-être parce qu'il veut insister sur le fait que les règles qui amènent à formuler les "bonnes hypothèses", qui procèdent certes d'une faculté psychologique que l'on pourrait appeler rationnelles, ces règles peuvent, de surcroit, être formulées comme des règles logiques, c'est-à-dire des règles d'association de propositions indépendantes du contenu de ces propositions. Dans l’exemple de Hanson, les représentations manipulées dans l’élaboration de l’hypothèse peuvent facilement être données comme propositions, et données, qui plus est, dans le langage de la théorie à laquelle l’hypothèse ressortit. Cette partie du travail de formulation de l’hypothèse pourrait donc être explicitée sous forme de séquence d’énoncés assez facilement. Si de plus l’enchaînement de ces énoncés respectait les mêmes règles logiques que le travail de justification de l’hypothèse, alors le problème serait résolu trivialement : il y aurait une réflexion susceptible de vérification logique en amont de la formulation de l’hypothèse. Ce n’est à mon avis pas vraiment l’aspect du problème de la description de l’élaboration d’une hypothèse que Kuhn avait en tête. Il pense à mon avis plutôt à ce qui dans cette élaboration consiste en la manipulation de représentations pas forcément propositionnelles, associées à des relations de pouvoir, l'influence de théories d'autres domaines scientifiques voire des influences culturelles non-théoriques. Donc il paraîtrait arbitraire et malheureux de chercher à identifier vérifiabilité logique et justification de l’hypothèse, si l’hypothèse elle-même n’était qu’un énoncé intermédiaire dans une preuve utilisant le même ensemble de règle avant et après elle. Il serait préférable de remonter aux hypothèses justifiant la formulation de l’hypothèse pour leur reposer la même question. Les choses ne se résument heureusement pas à ça dans notre cas. Si Hanson explique le raisonnement analogique de la manière dont tu le rapportes, il est bien en train d’en donner une formalisation. On a plusieurs aspects d’une formalisation : les propositions sont remplacées par des symboles, on a clairement une inférence sur la base d’une règle qui peut être abstraite du contenu des énoncés. Ce qui semble inhabituel dans le cas du raisonnement amenant à formuler l’hypothèse du caractère elliptique de l’orbite de Mars, c’est qu’il ne relève pas de la logique du premier ordre, autrement dit on n’est pas en mesure d’utiliser ce que l’on sait sur une planète, et sur le fait d’être une planète, pour affirmer quelque chose sur l’orbite de Mars. Il ne s’agit pas de dire « Pour toute planète, si elle est typique, alors son orbite est elliptique », or « Jupiter est typique », donc « Jupiter a une orbite elliptique », parce que l’on n’est pas en mesure d’affirmer la première prémisse. Tout ce que l’on sait c’est qu’il y a une planète, Mars, qui a une orbite elliptique, et que Mars est une planète typique. Un raisonnement analogique, à mon humble avis, concerne les relations entre relations « A est à B, ce que C est à D ». Il y a deux relations, R(A, B ) et Q(C, D), et une relation P(R, Q). La règle est la suivante : si M(R, Q), alors pour tout S, si R(A, B ) implique S(B), alors Q(C, D) implique S(D). Donc si S(B ) et Q(C, D), alors S(D). Par exemple : le Roi est à ses sujet ce que le père est à ses enfants. Donc si le père doit la sécurité à ses enfants, le Roi doit la sécurité à ses sujets. Détail technique : ici le raisonnement par analogique n’est pas à proprement parler présenter comme une règle logique mais une sorte d’axiome, on peut facilement en faire une règle en définissant un connecteur logique qui a la signification du prédicat M. Je ne suis pas certain de trouver une formulation convaincante du raisonnement sur les planètes sous cette forme. Ce serait soit que l’orbite de Mars est à l’orbite de Jupiter ce que Mars et est Jupiter, et que Mars étant un modèle de Jupiter, l’orbite de mars serait un modèle de l’orbite de Jupiter. Mais avoir un prédicat « être un modèle de » en plus de la règle de raisonnement par analogie me semble lourd. Alternativement, l’orbite de Mars est à Mars ce que l’orbite de Jupiter est à Jupiter. Pour moi dans les deux cas l’aspect « relation entre relation » n’est pas assez évident, et on peut donner une formalisation plus simple du cas des planètes qui serait un raisonnement par stéréotypes. Soit un objet x un objet et P le prédicat « être une planète ». Il existe un ensemble T de prédicats tels que P(x) tel que si T(P), alors pour tout x, si P(x) alors T(x), ce sont les propriétés d’une planète. T est l’ensemble des propriétés typiques. Il suffit de supposer qu’être elliptique est une propriété typique. Maintenant une remarque : on pourrait aussi vouloir modifier le calcul des prédicats de manière à ne pas affirmer, dans mon premier exemple, S(D) avec la même force qu’on affirme S(B), pour représenter la plausibilité. Pour ce faire il suffit d’associer des valeurs de vérité comprises dans un intervalle, ou de donner à la fois une valeur de vérité et de plausibilité. A partir de là si l’on voit les règles logiques comme des fonctions qui associent des valeurs des prémisses à des valeurs des conclusions, il suffit de concevoir ces fonctions comme on l’entend. Si on accepte qu’une formalisation en logique du second ordre et un calcul des prédicats un peu exotique sont toujours de la formalisation logique, et que ce raisonnement fait bien partie du processus de formulation de l’hypothèse (et clairement il ne relève pas de la justification de l’hypothèse) alors oui, il peut y avoir des règles logiques de la formulation d’une hypothèse. Est-ce que c’est de la logique au même titre que la logique des prédicats du premier ordre bivaluée est de la logique ? Si par logique on entend un système de calcul symbolique, indépendamment du fait que celui manipule ou non des valeurs de vérité dans le système de la logique classique, alors oui, c’est de la logique. Que sont ces arguments logiques, finalement? Ce sont l'application de manières d'enchaîner les représentations, dont on considère qu'elles ont des vertu a priori, indépendamment ou relativement indépendamment du sujet dont traite la théorie. Pour ma part, je suis favorable à formulation de règles décrivant des bonnes "habitudes de pensée", en ce qui concerne les activités non déductives du travail scientifique. Est-ce que ces règles doivent approchées à travers des systèmes logiques ? Pour l’analogie ça peut paraître raisonnable. Est-il raisonnable de concevoir la logique dans un sens plus large, comme un ensemble de règles décrivant des relations entre des objets du genre de ceux manipulés encore plus en amont de la formulation d’hypothèse, des représentations qui ne pourraient pas recevoir la forme d’énoncés ? Et est-ce que cela amènerait à un effacement de la distinction entre psychologie, logique, et les différentes manières dont elles « rendent compte » du travail scientifique ? Cette question nous fait entrer dans le domaine de la modélisation formelle avec des outils logique, et pour y répondre il n’est à mon avis pas suffisant de considérer la logique simplement en tant que ce dont la logique est la théorie, mais il faut la voir comme un type d’outil formel avec des propriétés calculatoires, et les fonctions descriptives et normatives qu’on pourrait lui donner. Déjà, en introduisant dans notre théorie du raisonnement analogique l’usage d’un connecteur logique supplémentaire, au second ordre, et possiblement avec un calcul des prédicats plus que bivalué, l’on s’est un peu d’une notion de la logique axée sur la théorie du vrai. Ce qui nous intéresse c’est une notion de la logique comme un calcul symbolique, c’est-à-dire comme un système qui régule l’enchaînement des propositions, et qui permet éventuellement aussi de générer des enchaînements de propositions (comme dans la recherche de preuve). Le calcul symbolique a deux avantages : les objets qu’il manipule, des atomes propositionnels, et l’algèbre de son calcul, i.e. les opérations nécessaires pour vérifier qu’une preuve est correcte sont d’une complexité faible (attention toutefois, la recherche d’une preuve peut-être très complexe !). Si l’on abandonnait une modélisation symbolique d’une représentation mentale, et qu’il nous fallait décrire leur structure pour lui donner davantage de plausibilité psychologique, on ne pourrait peut-être pas conserver la simplicité du mécanisme calculatoire de la logique. Les raisons qui peuvent faire que la logique comme outil de représentation de phénomènes psychologique, malgré son schématisme, reste intéressante, ont trait à l’usage que l’on veut faire de cette théorie. Si c’est un usage prescriptif, ce qui nous importe est simplement un langage suffisamment riche pour pouvoir exprimer la règle que l’on voudrait voir appliquée, et vérifier assez facilement si elle est ou non respectée. Mais il n’est pas utile d’atteindre un degré de raffinement qui permette aussi de remplir des usages descriptifs, car alors on ne serait peut-être pas capable de décrire les règles que l’on trouve souhaitable, et on ne serait pas capable d’évaluer si les états de fait, décrits dans ce langage adapté à la richesse des phénomènes psychologiques, sont souhaitables. Autrement dit, c’est pour pouvoir remplir efficacement son usage prescriptif que la logique doit éviter de son confondre avec la psychologie. En ce qui me concerne j’ai donné dans la modélisation logique de phénomènes psychologiques (outre les questions de raisonnement analogique), et le résultat était souvent des modèles logiques qui n’avaient aucun intérêt descriptif, et un intérêt prescriptif douteux. La question n’est donc pas « y a-t-il une logique de la formulation des hypothèses », mais « pourquoi voudrait-on en faire une ? » Il me semble qu'en tant qu'outil calculatoire, la logique n'est pas vraiment adaptée à la modélisation à des fin descriptives, car elles discrétise les objets qu'elle traite et schématise le relations entre eux. Pour moi les enjeux de la conception d'une bonne logique sont est-on assez précis pour décrire ne pas oublier des aspects important du processus étudié, est-on assez schématique pour exprimer simplement ses désidératas prescriptifs, tire-t-on réellement parti des propriétés calculatoires du modèle? Ensuite, est-il vraiment important, scientifiquement, d’être capable, par exemple, de déterminer si le processus de formulation d’une hypothèse a été correct ? Après tout, n’est-ce pas la capacité à justifier ou non son hypothèse qui compte ? Si l’hypothèse s’avérait vraie alors que le raisonnement, par exemple analogique, qui a amené à sa formulation était incorrect du point de vue de la logique du raisonnement analogique choisie, qu’est-ce que ça changerait ? Mon intuition est que ce qui fait la qualité d’une tradition intellectuelle a à voir avec des habitudes de pensée non-déductives, des régularités qui ne sont pas forcément explicitées et élevées au rang de normes à respecter, mais qui gagneraient à être explicitées comme guides de la pensée. Le raisonnement analogique est un exemple, le raisonnement à partir de stéréotypes et l’abduction sont un autre exemple, la révision des croyances et d’autres approches logiques de la théorie bayésiennes sont encore un autre exemple. En mathématiques, je m’interroge souvent sur la question de savoir si l’on peut trouver des lois du meilleur choix du type de preuve face à un énoncé à démontrer. Tout cela d’une certaine manière, ce sont des terrains possibles pour des « règles de la découvertes », et, si l’on trouve des formalisations suffisamment simples des représentations mentales manipulées, autant de « logiques de la découverte » à mettre à l’épreuve. .... quelle aventure !

-

There goes mon samedi. C'est une question passionnante sur laquelle j'ai quelque expérience puisque j'ai travaillé à une époque sur les représentations logiques du raisonnement analogique. J'ai presque fini ma réponse mais j'ai juste une question : peux-tu détailler précisément, dans le cas de Mars et Jupiter, quelles sont A, B, C et D et l'hypothèse 1 et 2 ? J'ai l'impression que l'hypothèse 1 est que Mars a une orbite elliptique, donc l'hypothèse 2 est que Jupiter a une orbite elliptique. J'imagine que A et C ou B et D sont respectivement "Mars est une planète typique" et "Jupiter est une planète typique", mais il me manque l'autre couple de lettre pour vérifier un truc. Merci !

-

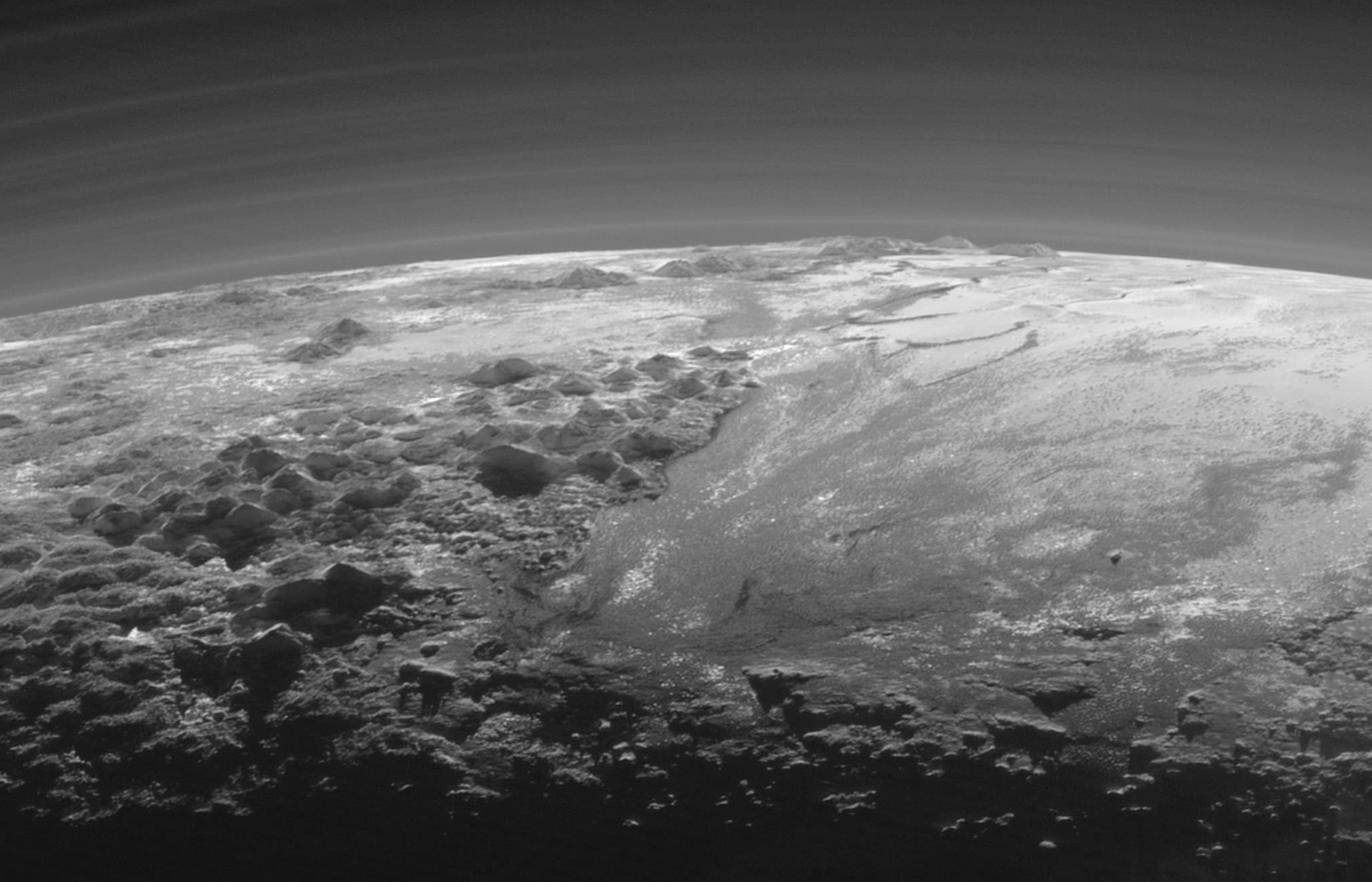

Physique, cosmologie & trou noir divin

Anton_K a répondu à un sujet de Tortue joviale dans Science et technologie

Je trouve que le combo "vitesse impossible" et "position dans le champ absolument fixe" (à part pour FLIR1 où on voit des réajustements de la camera) plaide quand même beaucoup pour quelque chose se trouvant sur le senseur ou entre la camera et une autre vitre (une mouche?), voire une anomalie de traitement. Après je ne connais rien à ces équipements. Il faudrait vérifier que les pilotes avaient une autre source d'information que ces caméra infrarouge. -

La honte.

-

La plateforme steam propose des versions mise à jour du jeu qui tournent sur les systèmes actuels. J'ai L4D2, pas tellement joué mais pourquoi pas à l'occasion. Et sinon Vermintide j'y ai jamais joué mais je crois que je l'avais eu dans un Humble Bundle. C'est bien ? Il faudrait que je le retrieve à l'occasion. Total War Warhammer nope ?

-

Je pense aussi à Half Life 2 (pour l'ambiance confinement et la musique qui va avec).

-

Exactement. Je suis en train d'écouter Scorn là, je regarde les gens passer dans la rue et le soleil qui monte sur les tours en face de chez moi. Je suis replongé dans des ambiances de films et jeux du début des 2000s. C'est cool et en plus ça me rappelle de bons souvenirs.

-

Le fil des séries (dont beaucoup trop se bousémotivent)

Anton_K a répondu à un sujet de Brock dans Sports et loisirs

Je suis en train de regarder Tiger King, et je le vois bien : cette série teste mon libéralisme en permanence.