-

Compteur de contenus

6 075 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

22

Tout ce qui a été posté par Anton_K

-

Êtes-vous universaliste ou relativiste ?

Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire

J’hésite un peu à me lancer dans ce débat parce que je trouve le problème posé de manière trop spécifique, mais en un sens plus relâché je crois rejoindre à peu près ce genre de position « surprenante ». Je ferai donc les remarques suivantes : - le type de jugement dont relève nos préférences morales pourrait n’avoir accès qu’à des modes de justification si faibles, que l’on ne pourrait faire mieux qu’assumer nos préférences parce qu’elles sont nôtres, et que cette propriété, le rapport à nos propres sentiments moraux, assure le meilleur degré possible de certitude morale. Éventuellement, modulo une expérience suffisante de la « la vie ». Dans tous les cas, on ne pourrait pas parler là de jugement objectif ou universalisable, et pourtant on pourrait être commis à les suivre quand même faute de mieux. - il est aussi possible que ce que l’on appelle jugements moraux confonde en fait des sortes jugements qui feraient mieux d'être distingués. Typiquement, des interdits ou normes négatives, qui seraient plus certains et plus universels que des goûts ou des modes de vie particuliers, et tels qu’un changement dans leur observance serait plus significatif qu’un changement dans les modes. Il devrait par exemple être possible de se convaincre du caractère décadent d’une culture qui se mettrait à violer systématiquement des interdits qu’elle a respecté par le passé. Alors je sais que ces remarques ne nous font pas faire de grands progrès sur le plan conceptuel, mais elles me semblent assez prudentes. -

Je suis allé voir Vice de Adam McKay. Les jours passant, la sensation qui m'en reste est une certaine frustration. J'ai trouvé le film bon formellement (très bien joué par tous les acteurs à l'écran sans exception, bien mis en scène, bien rythmé, tirant parti d'un humour potache pas déplaisant juxstaposé au choc de la violence en toile de fond), et je crois que ces qualités ont été bien établies par la critique. Les problèmes majeurs sont à mon avis les suivants, et son malheureusement sérieux : Quant aux motivations et à la lisibilité du personnage, le film ne sait pas sur quel pied danser. Cheney rentre en politique apparemment pour que sa femme ne le prenne pas pour un raté, et il s'avère être un fonctionnaire zélé et servile donc parfait pour le job. Sa relation au pouvoir est mal décrite, l'idée est surement d'en montrer une fascination précoce (dès la rencontre avec Rumsfeld) mais c'est fait de manière un peu brouillonne et ça ne reste pas en tête. Et à un moment donné à la faveur d'un saut dans le futur on le découvre maître du jeu, convoitant un pouvoir illimité entre ses propres mains, et plus du tout suiveur. Cette soif de pouvoir est illustrée par l'évocation un peu trop redondante de la "théorie de l'exécutif unitaire". Mais pour quoi Cheney est-il en quête de pouvoir? On ne sait pas trop. On ne le voit pas tirer un plaisir d'abus envers des personnes, en fait sur le plan personnel le type semble décent. Ses intérêts financiers personnels sont évoqués de manière fuyante, jamais clairement définis, et sa profession de foi néo-conservatrice à la fin du film sonne faux et m'a fait totalement sortir de la scène d'adresse au spectateur et de la fin du film. (On pense bien sûr aux adresses au spectateur dans House of Cards, sauf que ces dernières parvenaient à renverser la perspective du public de manière crédible en lui faisant partager les motivation occultes d'un homme politique. Ici c'est le contraire, on est sensé rendre crédible une motivation idéologique par un apparté. Cela ne marche pas, peut être que c'est voulu, mais alors c'est trop tordu). On pourrait dire que c'est la particularité de Cheney d'être une sorte d'homme d'appareil suivant le flot, incarnant la corruption du système même, sans véritable intériorité, mais visiblement le film essaie aussi d'en dire plus (justifications psychologiques du début, scène d'adresse à la fin, mise en parallèle avec son côté "bon père de famille"). Le problème, j'ai l'impression, c'est que ces véritables failles d'écriture du personnage sont sensées passer, parce qu'on "sait bien qu'on a affaire à un pourri corrompu qu'on va aimer détester, donc évidemment il y a des intérêts cachés, évidemment c'est un néo-con sécuritaire, etc... et on ne va pas pousser le vice jusqu'à essayer de vraiment comprendre le type". Mais ça c'est plus un préjugé qui transparaît dans la mise en scène et le méta-film, mais qui n'est pas supporté par le film lui même. Bref, dommage, parce que le film a beaucoup de qualités, et on a l'impression que son défaut est une certaine paresse excusée par la connivence du camp du bien (là scène post-générique est, à ce titre, accablante*)... malheureusement c'est symptomatique de l'époque. * edit : ce qui me fait d'ailleurs penser à un autre problème, bien identifié celui là : le film revendique une sorte de factualité et de didacticité totalement mal placée vue l'excentricité relative du traitement, et quand il s'aventure à des "analyses géopolitiques" celles-ci sont plutôt tirées par le cheveux.

-

J'allais ramener ma fraise à propos de ce thé quand j'ai vu le titre du topic. Il est aussi très bon avec un nuage de lait.

-

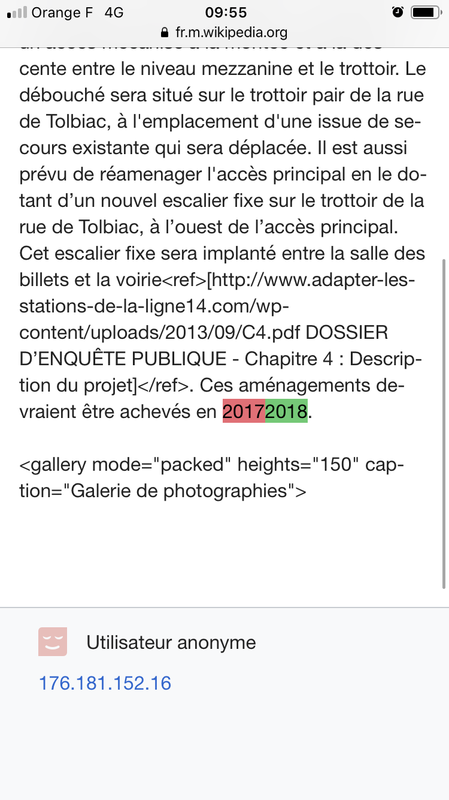

Quelqu’un s’en était déjà chargé (le même utilisateur anonyme), j’avais choisi cette modification parce qu’il n’y en avait pas de plus ancienne.

-

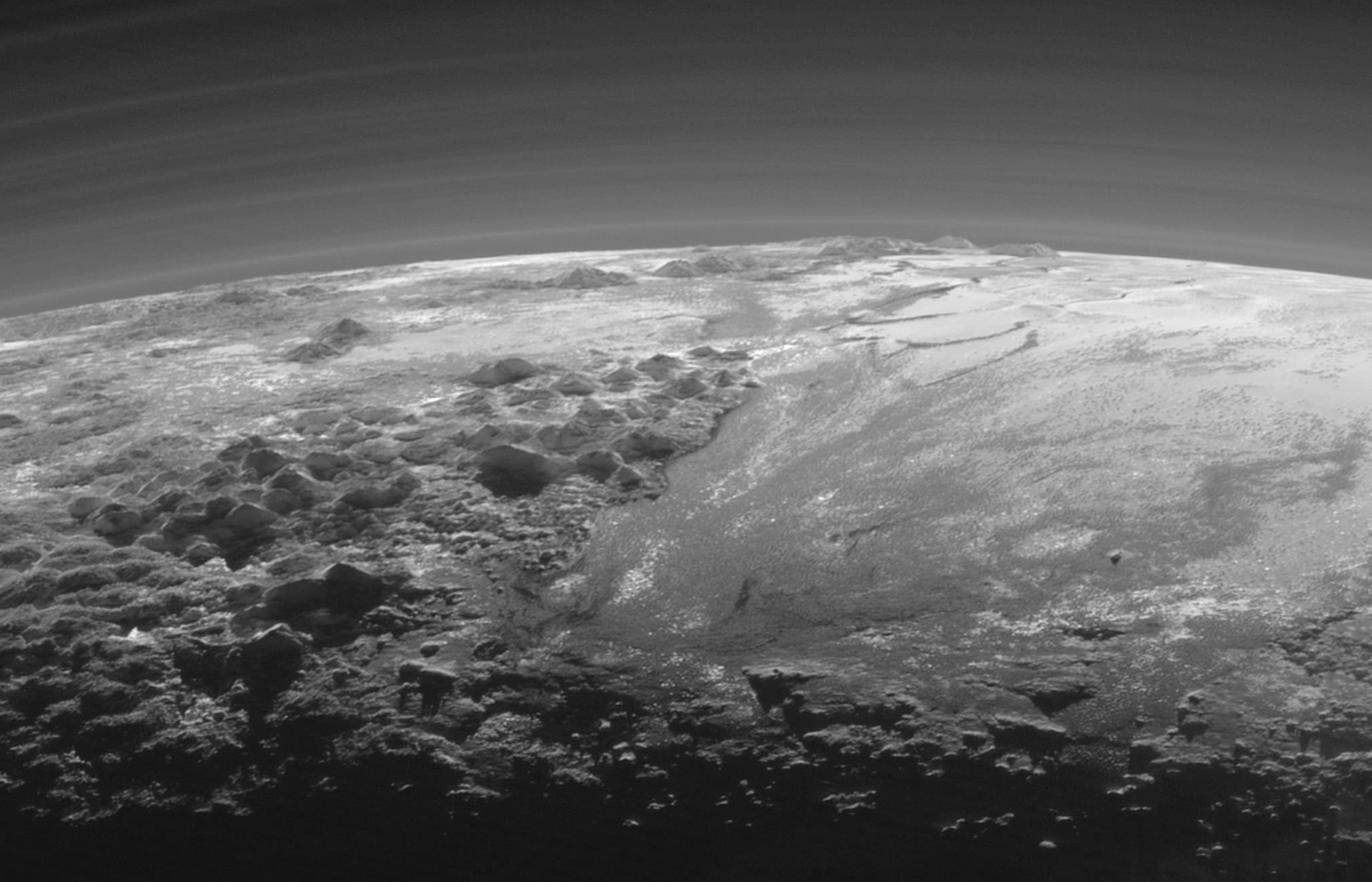

Les copains, j’habite au dessus du chantier d’aménagement d’une sortie de station de metro (à partir d’un accès technique préexistant, en prévision du développement du trafic du au Grand Paris justement) qui dure depuis 6 ans. Malheureusement je ne me souviens pas de la date de livraison initiale. edit : ok this is epic (historique des modifications de la page wiki de ladite station).

-

Marxisme et postmodernisme : les aventures de la superstructure

Anton_K a répondu à un sujet de Johnathan R. Razorback dans Philosophie, éthique et histoire

Basic pleb spotted. -

Alors imagine avec un prof Chilien. (Je précise que je n'y allais que pour voir des films d'Almodovar, ayant pris Allemand et Japonais ... ça me changeait de Goodbye Lenin ou Die Weisse Rose pour la douzième fois...).

-

L'homme donneur, sa fille et le prohibitionniste

Anton_K a répondu à un sujet de frigo dans Politique, droit et questions de société

J’oublie l’option « troll pousse-au-crime » c’est ça ? -

L'homme donneur, sa fille et le prohibitionniste

Anton_K a répondu à un sujet de frigo dans Politique, droit et questions de société

Une brève expérience de Twitter suffit à comprendre que les journalistes de médias vaguement prog sont extrêmement bien branchés sur la droitosphère et qu’ils sont d’avides consommateurs de contenus type TVL. Cet incident a sûrement plus à voir avec ça qu’avec NDA. Ce genre d’irruption de caniveau YouTube surprend souvent parce qu’on imagine que les centres d’intérêt des journalistes d’un medium mainstream sont ce qui paraît dans les autres MSM mais il n’en est plus ainsi depuis qu’ils sont avant tout des twittos comme les autres. De temps en temps leur fil d’actualité Twitter leak côté consommateur de MSM parce que c’est dur de te retenir de parler de ce qui occupe la plupart de ta journée. Sinon, @frigo, c’est avec toi qu’il y a un loup. La plupart des utilisateurs qui se font rabrouer à cause d’une marotte comme la tienne passent à autre chose ou quittent liborg. Les autres sont des évangélisateurs stipendiés ou sont rogermila. -

Les bons scénaristes sont quand même plutôt toujours sur HBO amha. Tiens j’ai vu La Favortie de Yorgos Lanthimos. J’ai bien aimé, c’est assez différent du précédent (qui était lui même assez différent - mais moins de son prédécesseur), même si la même cruauté s’exprime avec brio. Visuellement très convaincant, bien joué (Rachel Weisz excellente, Emma Stone et Olivia Colman bonnes mais un peu en dessous) , quelques extravagances (fish eyes, chorégraphies bizarres, costumes apparemment en jean) qui ont fait parler mais que je n’ai trouvé ni géniales ni pesantes... je trouve que ces aspects ont été survendus, pour moi ils participent à la dimension comique pince sans rire du film qui est plutôt plaisante. Je regrette un peu la fin sans surprise qui réaffirme un propos déjà bien établi, j’aurais aimé être un peu plus intrigué ou désarçonné. Sinon je pense que le film a potentiellement un sous texte politique intéressant associé à son propos principal (ma copine, avec qui j’ai vu le film, n’est pas convaincue). Je le recommande.

-

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations

Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne

Je veux bien que tu concatènes mais à un moment il faut parser. -

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations

Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne

NB : Cet homme nous parle depuis une position très éloignée du spectre autistique, où l’interprétation des intentions humaines prend utilement le pas sur la vérification de l’ordre local des choses. -

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations

Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne

Par ailleurs la B et la C restent fausses si on les comprend « de droite à gauche ». La A par contre avec son uniquement suggère le sens gauche droite... -

Je raconte ma life 8, petits suisses & lapidations

Anton_K a répondu à un sujet de Cugieran dans La Taverne

Computer person à la rescousse. C’est ambiguë mais s’il faut comprendre : « si le ticket est valable, alors on est hors vacances et jours fériés », alors la réponse D est vraie. Avec l’implication dans l’autre sens c’est faux. -

L'homme donneur, sa fille et le prohibitionniste

Anton_K a répondu à un sujet de frigo dans Politique, droit et questions de société

- non mais -

Ça c’est du drama politique de qualité.

-

Trois films de Gregg Araki en trois jours. À la limite de ne sortir plus sans lunettes noires.

-

[Sérieux] Immigration : questions et débats libéraux

Anton_K a répondu à un sujet de Salatomatonion dans Politique, droit et questions de société

Après, ça dépend ce qu'on entend par pouvoir. -

L'homme donneur, sa fille et le prohibitionniste

Anton_K a répondu à un sujet de frigo dans Politique, droit et questions de société

Quel astre, quel géant intellectuel ce Gave, vraiment. Puissent ses allocutions attiser encore longtemps ton épiphanie, commencée manifestement dans le creux d'un hiver social gros d'éveils dorés, pour que par ton truchement ruissellent sur nous les denses éclats de cette accablante sagesse. -

[Sérieux] Immigration : questions et débats libéraux

Anton_K a répondu à un sujet de Salatomatonion dans Politique, droit et questions de société

La Libérhal-la-lie, même. (Attention, vanne very deep lore) (La Libéra-la-lie marche aussi, d’ailleurs) -

[Sérieux] Immigration : questions et débats libéraux

Anton_K a répondu à un sujet de Salatomatonion dans Politique, droit et questions de société

Bien vu... -

[Sérieux] Immigration : questions et débats libéraux

Anton_K a répondu à un sujet de Salatomatonion dans Politique, droit et questions de société

Après il y a aussi le déni de service, la discrimination à l’embauche, les colportages infamants, et en général ce qui consiste à être un voisin désagréable dans la limite du respect des droits, et, collectivement, une nation qui ne fait pas rêver. On oppose bien aux socialistes l’hypocrisie de faire faire à l’Etat le sale boulot... -

[Sérieux] Immigration : questions et débats libéraux

Anton_K a répondu à un sujet de Salatomatonion dans Politique, droit et questions de société

Quel rapport, on pensait que la question était purement factuelle ? -

[Sérieux] Immigration : questions et débats libéraux

Anton_K a répondu à un sujet de Salatomatonion dans Politique, droit et questions de société

Je pense que le problème était dans les hypothèses plutôt que dans le raisonnement : hypothèse non sourcée sur les chiffre de natalité d'un groupe de population, soutenue par une théorie pseudoscientifique qui serait "les femmes musulmanes, c'est-à-dire descendantes d'immigrés venus de pays où l'islam est la religion majoritaire, ont un taux de fécondité égal à la moyenne des femmes du pays d'origine". Outre ces aspects factuels je pense que la formulation des hypothèses a pu paraître un peu outrancière de par sa négligeances de précautions méthodologiques habituelles à distinguer les traits ethniques, religieux et démographiques.