-

Compteur de contenus

6 931 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

17

Tout ce qui a été posté par Vilfredo

-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co

Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société

En vrai je vis de l'autre côté (côté Mouffetard) donc je vais assez rarement côté Luxembourg (Saint Jacques, Soufflot etc). Sauf quand je prends mon petit dej au Comptoir du Panthéon. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co

Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société

Ah mais rue saint Jacques c’est chez moi. J’avais pas percuté. Merci du coup -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co

Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société

Oui j’aurais du trouver un meilleur exemple de truc dont le fait que je ne l’ai jamais fait ne prouve pas mon mépris ou mon manque d’envie de le faire Je n’ai jamais couché avec Scarlett Johansson -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co

Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société

Well je ne vais pas répondre à cela, je pense que tu vas te faire fusiller sur place Mais je n'ai jamais lu d'autres romans graphiques (Frank Miller, Alan Moore). Pas par mépris. Juste comme j'ai jamais été en Russie, n'ai jamais lu Trollope ou mangé du requin. -

Guerre civile culture, IDW, SJW & co

Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société

Oui dans ce cas parce que c'est plus proche d'un roman graphique. Sinon je lisais déjà Tintin, Astérix et Obélix, Achille Talon, Spirou et Fantasio et mon cher Alix. -

Je lis trop de marxistes en ce moment ça doit être ça mais j'ai quand même envie de dire que dans la catégorie des combats politiques, ce genre de découverte de la Lune est bien un truc de bourges. Ensuite son argumentaire est digne d'un ado: elle croit qu'on ne fait jamais de choix sans avoir toute l'information, alors qu'on fait exactement ça tout le temps. Et j'ajouterais qu'on ne peut pas avoir toute l'information, et que c'est pour ça qu'on fait des choix. Mais maintenant je pense à Bergson, qui écrit qu'on ne choisit jamais deux options qu'un moi unique va ou non embrasser: on choisit la personne qu'on va être, et qu'on peut pas être avant d'avoir fait ces choix. Bergson va même plus loin dans son analyse de la délibération: pendant que je pondère entre deux options, je passe par une série d'états qui me rapprochent tantôt de l'une, tantôt de l'autre option, jusqu'à ce que ces hésitations m'aient suffisamment transformé pour que je sois déjà devenu la personne qui va faire X ou Y ("jusqu'à ce que l'action libre s'en détache à la manière d'un fruit trop mûr"). Mais elle est trop fan de sa petite personne pour faire un tel choix apparemment, càd pour changer. 150 ans d'existentialisme pour en arriver à ça. Ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'on vive dans une société aussi obsédée par la question du consentement quand il s'agit des femmes et du sexe, pour ensuite piétiner cette notion fourre-tout quand il s'agit des vaccins. D'un côté, dans une soirée, on vous explique que "peut-être", un silence, etc. ça veut dire "non", on monte des séries sur Netflix où les personnages se demandent toutes les deux secondes "is that ok with you if I...", et de l'autre, on explique que si vous avez voté pour un mec un jour il y a cinq ans, vous avez consenti à tout ce qu'il va faire pendant les 1825 jours suivants. Je n'avais pas encore vraiment réfléchi au rapport entre les deux, pourtant à mon avis très révélateur, mais madame me le donne sur un plateau: dans les deux cas, il repose sur l'illusion qu'on peut avoir toute l'information pour faire un choix et qu'on doit l'avoir avant. Un gauchiste intelligent dirait que c'est le modèle de l'homo economicus étendu à la vie entière, mais les lecteurs de Hayek, Coase et Schumpeter sur l'art de l'entrepreneur savent que c'est le contraire. L'idéal serait qu'on naisse avec un fichier contenant toute notre vie à l'avance (l'haecceité de Leibniz), qu'on puisse savoir quels choix faire, mais comme ça n'a aucun sens, qu'on puisse en fait se libérer de la "charge mentale" de faire des choix. Il y a de l'"information" out there, mais jamais elle ne s'imagine que la seule manière (parfois) d'acquérir de "l'information", c'est de faire une expérience. Le résultat est toujours difficile à prédire, mais même s'il est prédictible (you are not a beautiful and unique snowflake), est-ce que ça veut dire que nous sommes moins libres pour autant? Je ne pense pas.

-

Guerre civile culture, IDW, SJW & co

Vilfredo a répondu à un sujet de 0100011 dans Politique, droit et questions de société

Sinon Maus c'est incroyable. Je crois que c'est mon premier vrai souvenir de lecture marquant. -

Bound to suffer, But she let them take their time to choose: she let Rose, particularly, take up this and then that, and hold her jewels against the black dress, for this little ceremony of choosing jewels, which was gone through every night, was what Rose liked best, she knew. She had some hidden reason of her own for attaching great importance to this choosing what her mother was to wear. What was the reason, Mrs. Ramsay wondered, standing still to let her clasp the necklace she had chosen, divining, through her own past, some deep, some buried, some quite speechless feeling that one had for one's mother at Rose's age. Like all feelings felt for oneself, Mrs. Ramsay thought, it made one sad. It was so inadequate, what one could give in return; and what Rose felt was quite out of proportion to anything she actually was. And Rose would grow up; and Rose would suffer, she supposed, with these deep feelings, and she said she was ready now, and they would go down, and Jasper, because he was the gentleman, should give her his arm, and Rose, as she was the lady, should carry her handkerchief (she gave her the handkerchief), and what else? oh, yes, it might be cold: a shawl. Choose me a shawl, she said, for that would please Rose, who was bound to suffer so. "There," she said, stopping by the window on the landing, "there they are again." Joseph had settled on another tree- top. "Don't you think they mind," she said to Jasper, "having their wings broken?" Why did he want to shoot poor old Joseph and Mary? He shuffled a little on the stairs, and felt rebuked, but not seriously, for she did not understand the fun of shooting birds; and they did not feel; and being his mother she lived away in another division of the world, but he rather liked her stories about Mary and Joseph. She made him laugh. But how did she know that those were Mary and Joseph? Did she think the same birds came to the same trees every night? he asked. But here, suddenly, like all grown-up people, she ceased to pay him the least attention. She was listening to a clatter in the hall. (To the Lighthouse)

-

La ferme des animaux : l’Âne pour 2022 (Hidalgo)

Vilfredo a répondu à un sujet de Tramp dans Politique, droit et questions de société

Les études de philo sont remplies de gens qui ont bizarrement honte d'en faire. Donc ça m'étonne pas son idée. -

Mais d’ailleurs j’ai même pas parlé de morale. J’ai dit que la tradition du scepticisme libéral (en gros Hayek Jasay les lecteurs de Wittgenstein comme Gray, Oakeshott, sa source Hume) inversait les valeurs (éviter le malheur plutôt que garantir le bonheur, et encore éviter seulement un certain type de malheur) et tu me réponds: ah on peut pas parler de malheur et de bonheur sans poser de morale. Mais quel rapport. D’où le scepticisme dont je parle, une approche qui rejette les définitions les essences et les critères c’est à dire une certaine méthode philosophique serait incompatible avec un discours moral. Parce que Hume n’est pas un penseur moral peut-être? J’ai vraiment l’impression de discuter avec une machine programmée pour sortir certains mots quand on lui en envoie d’autres.

-

Mais laissons tomber Lacan et tout, j'ai une question qui va nous ramener sur le terrain sérieux de l'épistémologie: comment par exemple ta conception de l'intersubjectivité (pragmatique) vainc-t-elle l'hypothèse sceptique du rêve?

-

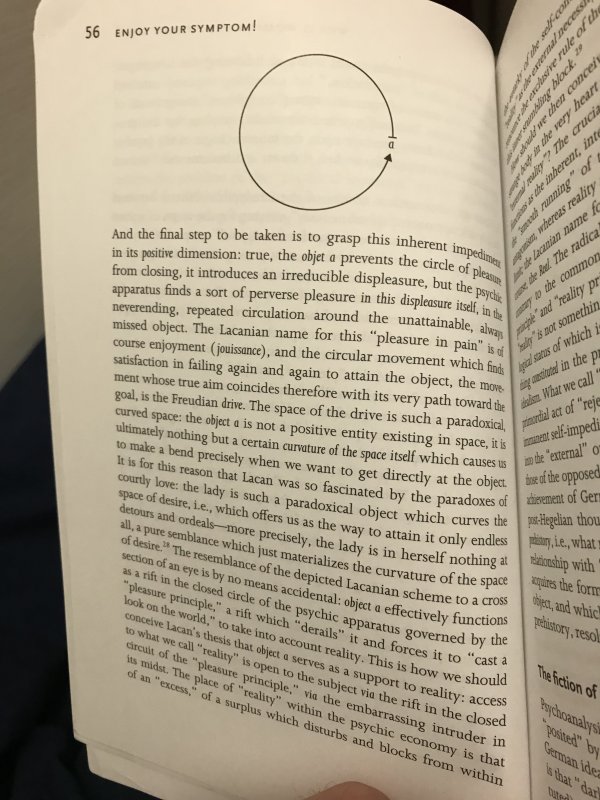

Dans la phrase citée ("le réel c'est quand on se cogne"), ce n'est pas de la réalité externe qu'il s'agit mais du Réel, càd ce qui n'est pas inclus dans l'univers symbolique. L'analysant vit dans l'univers symbolique (dans le langage). Je ne vois simplement pas à quel moment "la réalité" (externe) intervient in the picture. Il y a le langage (symbolique), il y a l'imaginaire, il y a le réel, mais il n'y a pas la réalité externe. La psychanalyse n'a pas vraiment de théorie de la perception mais l'idée que ce que je vois est avant tout un arrangement symbolique peut rendre compte de certaines erreurs de perception (comme certaines perceptions peuvent provoquer des lapsus). Pour prendre un exemple qui n'est pas tiré de la psychanalyse, je n'évolue pas dans un monde d'objets mais dans des relations entre ces objets qui, à un certain niveau, me sont propres (même si elles répondent à des structures intemporelles de la psyché). Par exemple, quand j'entre dans une salle de classe, je ne perçois pas la même chose, je ne positionne pas mon corps de la même manière, je n'ai pas la même attitude que quand un prof entre dans la salle de classe: il ne regarde pas au même endroit, il n'a pas en tête les mêmes relations entre objets que moi. On peut considérer que nous sommes dans deux "mondes". Il en serait de même si j'allais chasser avec un chasseur expérimenté ou même si j'allais à l'opéra avec un spécialiste. Oui bien sûr mais je parlais de la conception freudienne de la pulsion de mort comme une tension vers le Nirvana. Ça, ça ressemble à la négation du vouloir-vivre.

-

Mon argument n'est pas exactement que la réalité externe n'existe pas (ce serait un peu ridicule), mais plutôt que ce n'est pas contre elle qu'on se "cogne" et qu'il est peut-être possible de défendre une conception de l'intersubjectivité qui en fasse l'économie. En outre, la raison pour laquelle je citais ce texte est la fin, lorsqu'il fait un rapprochement avec l'idéalisme allemand: "what we call external reality constitutes itself by means of an act of rejection". Bien loin d'être une motivation à explorer ce qui est rejeté, si on s'accorde que ce qui "motive" est le principe de plaisir, il y a là une forte motivation à construire l'univers symbolique autour du Réel ou malgré lui. Si on me permet une analogie avec la physique, l'idée que la matière courbe l'espace et même que la matière n'est que la courbure de l'espace, et qu'on fait une analogie (freudienne) entre matière et désir, on peut voir le désir comme ce qui "courbe" la perception, notamment de l'être aimé, et cette inflexion de la perception, dans laquelle je vois dans l'autre "plus que ce qu'il est", c'est l'objet petit a. Mais on voit bien ici que la courbure, càd l'objet, n'est pas un élément de la réalité externe. En effet, l'objet petit a n'est pas une propriété de l'être aimé, elle n'est pas "cachée" en lui (Lacan illustre ça en se référant au Banquet, quand Alcibiade compare Socrate à un silène, ces sculptures grecques laides de l'extérieur mais belles à l'intérieur). Ce qui n'est qu'un objet ordinaire pour toi devient pour moi le focus de mon investissement libidinal causé par un objet qui est moins une propriété objective qu'une feature de ma perception. On pourra me dire que c'est du romantisme (pourtant il y a pas moins romantique que Lacan) et que c'est simplement une perception bien particulière mais dans cette perception je pense qu'on se rend compte que nous vivons et voyons avant tout un univers symbolique d'où le Réel (au sens lacanien) est forclos (rejeté). Ce sont deux intuitions majeures de la psychanalyse (freudienne): 1) qu'il n'y a rien de naturel dans la sexualité humaine: elle est artificielle, médiée par des symboles: on doit apprendre à désirer (Lacan radicalise ce point, énoncé dès le début des Trois essais sur la théorie sexuelle, en disant qu'il n'y a de jouissance que dans le signifiant! mais après tout, on voit bien ce que ça veut dire) 2) qu'on a besoin de fictions ou de symboles pour survivre à la réalité (d'où les rêves). Si les rêves sont pour ceux qui n'arrivent pas à survivre à la réalité, la réalité est peut-être aussi la drogue de ceux qui ont peur de leurs rêves. Ces fictions n'existent pas matériellement mais on ne peut décrire le comportement humain sans y faire référence, même si on n'en perçoit que les effets. Sur la pulsion de mort, parce que tu ne sembles pas ravi de l'approche de Zizek: j'ai l'impression qu'elle est souvent présentée comme une tension vers l'immobilité, le repos total, comme une ascèse (c'est comme ça que la présente Freud dans Au-delà du principe de plaisir (toi qui parles de Nietzsche, voilà un titre bien nietzschéen: Jenseits!)), mais dans l'interprétation lacanienne, c'est le contraire: la pulsion de mort c'est plutôt ce qui ne meurt jamais, c'est plutôt le Terminator à la fin du premier film ou Don Juan: cette machine qui continue à avancer/baiser. Ça ressemble aussi un peu à ce que Kierkegaard entend par désespoir (le désir de se consumer entièrement qui se heurte à l'impossibilité de venir à bout du moi). Pour toutes les accusations qu'on a balancées à la tête de Freud de ne pas réviser ses théories devant de nouveaux faits, il suffit de voir comment la première topique est bouleversée quand il reçoit des vétérans de la WWI: avec la pulsion de mort, Freud établit que le principe de plaisir n'est pas le maître de l'inconscient à peu près autant que le moi n'était pas le maître de la conscience (il fallait ajouter le ça et le surmoi). Quand il entend des témoignages de patients qui revivent en rêve les tranchées, il est obligé de réviser la théorie que les rêves sont la réalisation de désirs inavoués ou inassouvis. La pulsion est immortelle, mais la "mort" veut dire, ici, le langage (ou l'ordre symbolique): les mots traitent les choses comme mortes, le langage découpe le monde, je peux re-présenter ce qui est absent etc. En un sens, c'est très curieux. Je pourrais ressortir la citation de Huxley sur l'art comme quelque chose d'inhumain (on pourrait dire moins emphatiquement comme quelque chose de mort) ou un passage de Barthes dans les Fragments d'un discours amoureux (ce grand livre névrotique), où il écrit que la focalisation sur les points de détail du corps de son amant quand il le regarde (les ongles, les dents... oui Barthes a des drôles de kinks) lui donnent l'impression de scruter un cadavre, précisément parce que cette attention poétique (on pense, connaissant Barthes, aux blasons de la poésie baroque) "abstrait" du corps certaines parties pour les hypostasier: la jouissance est bien dans le signifiant. Donc si la mort est ici à comprendre dans le sens de l'ordre symbolique (ou l'effet de l'ordre symbolique: on peut considérer ici ce que Lacan entend par "acte": ce qui change mon identité dans l'univers symbolique; je pourrais donner un exemple si ça aide), la pulsion de mort est ce qui figure ce déchirement entre, d'une part, l'univers symbolique "mort" et fixe, et la portion forclose de la vie, la vie qui subsiste hors de l'univers symbolique, dans le Réel, et qui fait irruption de façon traumatique: cette portion qui n'a pas été réduite en mots, ce sur quoi l'analyse va tenter de mettre des mots (justement) sans annihiler la capacité du sujet à fantasmer. Rien de tel, pour faire ça, que d'actualiser de force les fantasmes de quelqu'un. C'est une sorte de viol symbolique. Je pense aussi que ce qui est traumatique est, pour le sujet, de se rendre compte que son inconscient le fait souffrir à ce point, alors qu'il s'attendrait à "s'y sentir chez lui". Et on aura compris qu'il ne s'agit pas du simple désagrément des cauchemars, aussi pénibles soient-ils, car les cauchemars, eux, ne sont pas réels: autrement dit, on a la réalité (le réveil) pour nous rassurer. Rien de tel avec la pulsion de mort: Jonathan Lear parle de ce patient vétéran du Vietnam qui grimpait aux arbres en pleine journée dans des crises de folie où il se croyait à nouveau au Vietnam. C'est en lisant des cas de ce genre que je me suis dit qu'il y avait un problème avec la conception "schopenhauerienne" de la pulsion de mort (comme négation du vouloir-vivre). Le point important, c'est que la pulsion de mort soit tout sauf une incitation à explorer le Réel. La pulsion de mort est bien plutôt, en tant que, pour Lacan, elle ressort du Symbolique, la tendance du symbolique à se répéter. La répétition, pour Lacan, est toujours la répétition de certain signifiants, et en cela, elle peut permettre le transfert (l'analysé reproduit/répète avec l'analyste certains patterns, si on veut, qu'il a vécu typiquement avec son père, pour prendre un exemple caricatural). Cela mène Lacan à ne pas isoler la pulsion de mort (et à l'opposer au principe de plaisir, comme Freud) mais à en faire une caractéristique de toutes les pulsions, ne serait-ce que parce que toute pulsion a ce caractère "immortel" et tend vers la "jouissance", qui est un plaisir infini, et donc impossible. Ce que Zizek appelle "the pleasure in pain". Je crois que c'est ça, fondamentalement, la pulsion de mort. Lacan n'a fait que voir là-dedans ce que cette pulsion avait de représentatif de toutes les pulsions. On s'y habitue Moi j'aime bien!

-

Autre chose: c'est inhérent à une certaine pratique idéologique du libéralisme de chercher des principes, des critères et des règles explicites. C'est le propre du libéralisme jusnaturaliste lockéen et de ses avatars libertariens, qui est une sorte de libéralisme de combat. Ce n'est pas tout le libéralisme. Il y a aussi une tradition libérale sceptique (que tu ne lis pas, je sais) qui refuse cette approche par concepts, définitions, critères et démonstrations, bref, l'approche dogmatique, car elle assigne à la raison un autre usage dans la société politique. Je suis tenté de voir dans cette conception de l'Etat une figure du katechon de la théologie paulinienne, la figure rétentrice de la fin du monde, celle qui empêche l'immanentisation de l'eschaton, mais vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, avec ou sans référence théologique, on évite aux hommes le malheur, mais on ne fait pas leur bonheur. On notera que c'est pas non plus comme si c'était ce que Locke prétendait proposer. Strauss, puisque tu le cites, est assez clair sur ce point.

-

Oui c'est plutôt juste. On est aussi l'esclave de la loi. So? C'est très simple. On sait ce qu'est une menace de mort. Interdire les menaces de mort, c'est possible. Avant, ça se réglait sur le terrain, maintenant ça peut se régler devant les tribunaux. On considère que c'est une fonction de l'Etat de préserver la sûreté des biens et des personnes parce qu'il est le seul à pouvoir (et à devoir, en raison de son impartialité) le faire. C'est la position libérale classique, critiquée par les libertariens. Au demeurant, on "rend" illégale en droit une pratique qui est socialement toujours sanctionnée en fait. Je ne connais pas de coin sur la Terre où tu peux menacer de mort qui tu veux sans prendre de risque. L'Etat prend un rôle de médiateur dans l'affaire, par le recours aux tribunaux, pour éviter la violence interindividuelle. On peut penser au schéma hégélien droit --> morale --> Etat qui fait de l'Etat la rationalité advenue et l'achèvement de la morale. Par contre, on ne sait pas ce que c'est, "redistribuer" les richesses. Il n'y a jamais eu de distribution des richesses, il ne saurait donc y avoir de redistribution. On ne le fait pas parce que c'est pas possible, pas plus qu'un monde sans pauvres n'est possible. Et par pitié pour les insensibles, évitons le sentimentalisme obscène sur les vendeurs d'organes et la prostitution des enfants.

-

Présidentielles 2022

Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société

Ah ça c'est une bonne idée de prénom qu'elle est bonne! https://fr.wikipedia.org/wiki/Commode_(empereur) -

Présidentielles 2022

Vilfredo a répondu à un sujet de RaHaN dans Politique, droit et questions de société

En termes de moeurs sévères, on a fait mieux que Hadrien. -

À l’école normale les cours de logique sont obligatoires pour les masteriens philo

-

Joseph "Robinette à pognon" Biden

Vilfredo a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Europe et international

BLAspheMY! (Non sérieusement Behavior, Bilingual, Nightlife, Very, Fundamental et Super sont des chefs d’œuvre de la pop y a pas une chanson à enlever.) -

Joseph "Robinette à pognon" Biden

Vilfredo a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Europe et international

Et moi qui croyais que mes fantasmes étaient chelous… -

Ok je cherchais comment répondre à ceci et je ne vais pas me faire passer pour plus malin que je ne suis et j’avoue que j’ai trouvé une réponse claire ici : (pour persister dans l’idée que nin, ce n’est pas en dehors de moi; pas que j’y tienne absolument mais pour ne pas jeter le bébé de la constitution interne de la réalité avec l’eau du bain si vite) Effectivement Oui justement mon message parlait même de “miracle”.

-

Les chinois, camaraderie et capitalisme

Vilfredo a répondu à un sujet de Hayek's plosive dans Europe et international

C'est pénible à lire